Sudah menjadi rutinitas bulanan bagi umat Islam di seluruh dunia bahwa setiap bulan Ramadhan, mereka melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Puasa secara sederhana bisa diartikan menahan diri dari kebutuhan jasmaniah seperti makan dan minum, juga menahan kehendak nafsu yang bersifat banal. Seperti amarah, gairah seksual dan lain-lain, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Ulil Abshar Abdalla seorang cendekiawan muslim Indonesia pernah mengungkapkan bahwa menurutnya bulan puasa ialah “bulan tazkiyat al-nufus”. Bulan pembersihan diri, latihan spiritual dan disiplin mental serta intelektual.

Bulan Ramadhan juga memiliki posisi yang spesial bagi umat Islam. Di dalam beberapa sumber primer Islam, serta khazanah turats atau naskah klasik para pemikir Islam, banyak sekali anjuran untuk memperbanyak ibadah serta melakukan kontemplasi secara universal di bulan ini, agar manusia senantiasa merefleksikan kehidupan yang telah dilakoninya selama ini.

Para cendekiawan yang bergiat dalam ranah kajian keislamaan tentu mempunyai berbagai macam pandangan yang luas dalam memaknai hakikat terdalam dari puasa. Namun bagaimanakah realitas puasa di era budaya populer hari ini? Sebelum masuk ke pembahasan tersebut alangkah lebih baik jika kita merefleksikan sejenak realitas yang biasa terjadi pada bulan Ramadhan, khususnya di Indonesia.

Hasil penelitian sebuah perusahan riset pasar global AC Nielsen menunjukkan, bahwa penjualan barang konsumen di Indonesia selalu mengalami kenaikan persentase pada bulan Ramadhan. Misal saja, hasil penelitian tahun 2010 melonjak sebesar 9,2% . Singkatnya, dari hasil temuan tersebut tingkat konsumerisme terus meningkat di Indonesia ketika bulan Ramadhan hadir. Seperti kita ketahui bersama, bahwa umat Islam Indonesia adalah mayoritas, bahkan Indonesia juga termasuk ke dalam negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Seperti sudah disinggung diawal bahwa pengertian dasar dari puasa adalah menahan, tidak hanya makan dan minum, namun juga menahan keinginan-keinginan semu yang tidak substantif. Namun yang terjadi di lapangan adalah kebalikannya. Pedagang-pedagang emperan berjubel di pinggir jalan untuk berjualan, baik itu makanan hingga pakaian. Mall, supermarket, pasar, selalu penuh oleh pengunjung berdatangan. Belum lagi ditambah promo diskon besar–besaran untuk menarik para konsumen. Tambahkan juga pembelanjaan di platform-platform e-commerce dll. Sementara efek sampingnya, persoalan kemacetan serta sampah semakin menumpuk.

Saya tidak anti terhadap hal tersebut, karena di sisi lain fenomena itu juga mengakibatkan roda ekonomi yang lancar bagi kesejahteraan masyarakat. Saya pun termasuk orang yang menikmati fenomena kebudayaan itu, namun yang harus kita sadari bersama adalah bahwa “fenomena kebudayaan” ini tidak boleh mengkaburkan kita akan makna sejati dan goal dari puasa.

Bisa kita katakan bahwa hari ini pemaknaan puasa terus mengalami reduksi, sehinga esensinya menjadi samar. Kabur. Hal ini juga akan terus-menerus semakin tereduksi jika kita melihat dan mencermati bagaimana liar dan dahsyatnya arus gelombang media informasi. Di dalamnya selalu dipenuhi usaha mengumbar dan mengeksploitasi aspek psikologis alam bawah sadar manusia dengan berbagai macam jenis sensualitas permainan “tanda”. Baik melalui Billboard, poster iklan di pinggir jalan, commercial break televisi, hingga iklan di media sosial hanya untuk menjual produk-produk yang kebanyakan semu. Hal itulah salah satu faktor sekaligus variabel yang mengakibatkan orang-orang menjadi overconsumerism.

Di era millennium ketiga ini, kita hidup di tatanan yang sangat kompleks. Bisa dikatakan hampir semua sendi-sendi kehidupan telah berubah. Terutama produksi informasi yang semakin melesat. Tidak terlepas dari hal yang telah dipaparkan di atas, Anthony Giddens dan filsuf–filsuf postmodernis seperti Jean Baudillard serta Roland Barthes pernah mengingatkan kita bahwa ketika produksi informasi menjadi sangat dominan, maka akan mengakibatkan sebuah situasi chaotic (baca: kacau bin semrawut). Fetisisme terhadap komoditas, bahkan juga akan mengakibatkan sebuah kegilaan-kegilaan serta ketidakwarasan baru.

Manusia hari ini terus berjalan bahkan sudah berlari menuju gaya hidup masyarakat overconsumer. Dan jika manusia sudah mengidap overconsumerism, maka ekosistem alam pun akan terganggu. Proses overconsumerism tersebut terus diperkuat dengan adanya kalangan yang Guy Debord sebut sebagai society of the spectacle (masyarakat tontonan, bisa artis ataupun public figure lainnya) yang terus menerus dijadikan sumber utama rujukan serta referensi masyarakat.

Inilah yang pada akhirnya selalu mereka gunakan sebagai model citraan yang didayagunakan oleh para produsen untuk mereduksi nilai-nilai ekonomis, psikologis, dan spiritualisme masyarakat secara umum. Kondisi yang demikian itu pada akhirnya menjadikan dunia yang dihadapi oleh kita saat ini menjadi tak jelas.

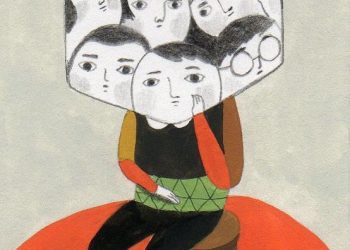

Sebagai konsumen kita terus diekspolitasi, diinfiltrasi secara psikologis melalui penataran serta penjejalan simbol-simbol juga tanda-tanda pada alam bawah sadar. Pada akhirnya kita semua didorong untuk menjadi maniak konsumtif terhadap produk–produk semu belaka yang ditopang oleh sebuah simbol dan kuasa tanda.

Dengan berserakannya sampah informasi seperti sekarang ini, pada gilirannya nanti berimplikasi ke berbagai jenis pemaknaan ritual keagamaan. Tidak terlepas bulan puasa Ramadhan sekarang ini. Pengaruh media digital dan non-digital sangatlah besar. Apalagi pengaruh media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan platform e-commerce lainnya.

Hal ini jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya filterisasi dalam diri kita sendiri tentu akan sangat berbahaya. Dampaknya, kita menjadi masyarakat yang overkonsumeris dan pada akhirnya–saya tekankan lagi–akan merusak sistem ekologi. Juga dampak secara psikis akan dikenyam. Dan ketika manusia terus dieksploitasi hasratnya, mereka akan kehilangan esensi diri.

Ketika dalam alam bawah sadar manusia telah dipenuhi dengan “konsumsi tanda” pasar, maka hal tersebut bisa melahirkan sifat fetisisme komoditi atau mengangap adanya kekuatan yang agung dalam sebuah produk. Peristiwa demikian, singkatnya, bisa dikatakan bahwa kita telah membuat dan menyembah berhala-berhala baru.

Puasa yang secara bahasa berarti “menahan” kini terkesan berarti “mengumbar”. Spiritualisme yang sejatinya bersifat pribadi nan intim kini beralih menjadi pseudo-spiritualisme. Sehingga lahirlah neospiritualisme global berdasarkan sisi religiusitas semu. Hal tersebut kemudian didorong dengan gebrakan pseudo-spiritualisme seperti acara-acara keagamaan di televisi, khususnya di bulan Ramadhan yang semarak.

Karenanya, makna sejati dari puasa Ramadhan akan potensial menjadi semakin bias dan tak jelas. Maka dari itu, puasa ramadhan kali ini mari kita berdayakan sebagai ‘sebuah rem’ atas hasrat irasional yang selama ini sering kita lampiaskan.

Sebagai akhir tulisan ini, saya akan mengutip kaidah ushul fiqh: “mâ lâ yudraku kulluhu, lâ yutraku kulluhu.” Apa yang tidak dapat diraih/dikerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya.[Ed. MnW]