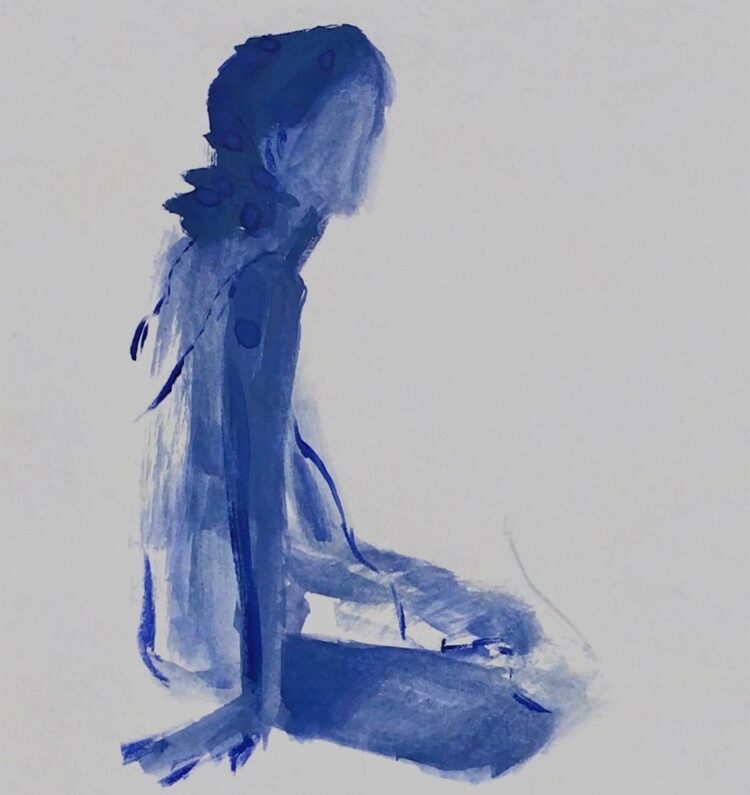

Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ada atau hanya tinggal dalam kepala dan dada seseorang yang terlalu sering menulis namaku?

Namaku Anna. Lengkapnya Anna Eleousa. Orang-orang mengenalku bahkan tanpa aku tahu dari mana mereka mengingat namaku. Aku tak mengenal mereka. Aku adalah perempuan yang akhir-akhir ini sangat resah dengan seorang laki-laki yang tak ingin kusebut namanya. Bagiku, ia adalah laki-laki tak bernama yang terlalu sibuk dengan sunyi dan kata-kata. Aku mengenalnya sebagai seorang pengecut, laki-laki yang mungkin terlanjur obsesi denganku dan menemukan inspirasi dalam diriku.

Aku sering membaca ia menulis namaku sebagai tokoh cerita juga cerita itu sendiri, aku mendengar orang-orang menyebut diriku dalam cerita-ceritanya. Ia menulisku sebagai cinta, rahasia, luka, rindu, rasa ngilu, bahkan doa-doa yang patah di tepi malam yang sunyi. Setiap kali orang-orang membaca ceritanya, aku merasa hidup tetapi bukan sebagai diriku, aku hidup sebagai tokoh yang ia bayangkan, tokoh yang ia ciptakan sesuka hati dalam kepalanya. Ia menulis tentang diriku seolah-olah ia mengenalku lebih baik daripada diriku sendiri. Ia menciptakan versi diriku yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pernah, teman-teman menggangguku karena menemukan sisi lain diriku dalam cerita-ceritanya yang sangat paradoks, dan itu yang membuat aku benci dengan laki-laki itu. Aku muak. Aku ingin menghentikannya.

Aku harus menemuinya kalau bisa menampar wajahnya atau mematahkan jari-jari yang sibuk menulis namaku. Atau jika perlu aku menyiram wajahnya dengan segelas kopi pahit kesukaanku. Aku tak ingin orang-orang mengenal aku dalam ceritanya yang sebenarnya bukan aku sebagaimana adanya keseluruhan diriku. Aku heran, kenapa harus aku yang ia tulis, bukankah masih banyak hal penting dan mendesak yang harus ia tulis, semisal menulis tentang seorang aktivis lokal yang mati secara misterius, pembangunan yang timpang antara barat dan timur, wanita muda yang membuang bayi di got, pejabat yang suka menghamburkan uang rakyat, kerusakan lingkungan karena proyek geothermal, minat baca anak muda yang mulai anjlok, kasus perselingkuhan yang mulai booming, kasus pelecehan seksual oleh dokter, atau tentang program makan gratis. Ia malah menulis tentang aku. Lagi dan lagi. Aneh.

***

Suatu malam, aku menuju ke taman doa, hendak mencari ketenangan meski aku tahu ketenangan bukan dicari tapi dicipta oleh diri sendiri. Pikiranku benar-benar kacau hari-hari ini. Aku ingin bersendiri dengan diri dan mendengarkan riak-riak gelombang dalam dada. Aku membawa sebatang lilin untuk dinyalakan di sana, tak lupa aku membeli segelas kopi untuk membunuh sunyi dan menghabiskan sisa-sisa malam. Di taman doa, sunyi terasa begitu mencekam, hanya terdengar suara binatang malam, sesekali dari kejauhan, terdengar lirih suara ninuninu yang mengiris malam, suara ambulans yang mengantar orang mati. Selebihnya, sunyi yang paling keras kepala.

Ada juga beberapa orang datang dengan menggandeng kekasih mereka. Di depan Arca Bunda, mereka melantunkan doa-doa yang khyusuk sambil menyalakan lilin dan membawa bunga yang masih segar. Duduk di taman ini membuat aku ingat sebuah cerita yang ditulis laki-laki tanpa nama itu. Pernah, ia menulis cerita untuk ulang tahunku di taman ini. Aku tak benar-benar menganggap itu sebagai kado ulang tahun, itu hanya cerita kosong yang membuatku marah dan menghujaninya dengan kata-kata tajam sebelum aku menghapus semua cerita tentangnya dan mengakhiri semua dengan tegas tanpa a-i-u-e-o.

Usai mendaraskan doa, aku duduk di sebuah bangku taman, dari jauh aku melihat sosok laki-laki itu, ia seperti sedang sibuk menulis cerita-cerita dan mukanya ditampar oleh cahaya lampu neon lima watt, aku bisa melihatnya dengan jelas. Ia tak sadar bahwa aku juga ada di sini. Aku mendekat dan duduk di depannya. Ia tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdehem. Ia menoleh, terkejut. Aku menatap matanya dalam-dalam.

Di jarak yang amat dekat, ingin sekali aku menumpahkan semua kekesalan dan kemarahanku padanya. Duduk persis di depannya yang masih fokus memungut kata-kata di tablet mini membuat hatiku terlampau gatal, ingin sekali meremas jari-jarinya, menginjak-injak tablet itu, dan menampar pipinya. Tapi aku tak sanggup. Yang ada hanya diam yang panjang. Aku tak menyukai diam seperti ini. Terlalu menyiksa. Sunyi yang lebat menjalar di taman ini. Angin seperti mati. kami menjelma sepasang rindu yang suka menggonggong tapi enggan menggigit. Entah kenapa, tiba-tiba suaraku memecahkan kesunyian itu.

“Mengapa masih menjadikanku sebagai tokoh dalam cerita-ceritamu yang buruk itu?” suaraku lebih terdengar seperti bisikan yang panjang dan tegas.

“Apa? Aku tidak mengerti semuanya ini?” ia menjawab dengan pertanyaan yang justru membuatku semakin panas.

“Apa yang sudah kau tulis tentangku? Itu memalukan!”

“Kamu siapa? Apakah aku pernah mengenalmu sebelumnya?”

“Setelah semua yang kau tulis tentang aku, dan kau tak mengenalku?” aku mulai geram.

“Kita pernah berjumpa di kota mana? atau jangan-jangan kamu salah orang?”

Pertanyaan ini membuat aku benar-benar marah. Bagaimana bisa ia tak mengenalku meski sekian sering ia menghidupi namaku dalam cerita-ceritanya, atau dia laki-laki yang cepat amnesia dengan semua yang ia tulis dalam cerita-ceritanya tentang aku. Ingin tanganku mendarat di pipinya atau meludahi wajah yang tanpa ekspresi itu. Dan tanpa sadar, plakkkkk!!!, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Tidak hanya itu, sebelum meninggalkan tempat itu, aku menumpahkan semua rasa muak dengan meludahi wajahnya, cuihhhhh!! Segelas kopi yang belum tandas kuciprat ke wajahnya biar semua benci dan marah menjadi lunas.

Tanpa ada kata yang loncat dari mulutnya atas semua tindakanku, cahaya lampu masih jelas menyiram wajahnya yang kebingungan. Taman itu sunyi, aku meninggalkannya dengan amuk badai yang meluap-luap di dada.

“Ingat, jangan pernah menulis tentangku lagi, jangan pernah menghidupi cerita tentangku, jangan pernah menyebut namaku bahkan dalam doa-doa sunyimu sekali pun. Tak ada lagi kata kita di kebetulan manapun!” sambil telunjukku terarah ke wajahnya.

Aku melangkah keluar taman doa meninggalkannya dalam kebingungan dan tanda tanya yang menggantung di langit-langit malam yang paling piatu. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat dia yang masih mengusap wajah hasil tamparan, cairan kopi, dan ludahku dengan bajunya. Aku tak peduli, ia pantas mendapatkan semua itu setelah apa yang ia tulis tentang aku. Aku tak ingin bertemu dengannya mulai detik ini. ia sudah menjelma jarum-jarum hujan nan tajam yang menusuk dadaku. Aku melangkah dengan perasaan campur aduk. Aku tahu kemarahanku meledak tatkala aku merasa dia seperti menelanjangiku dengan cerita-ceritanya. Dia adalah seorang lelaki yang gagal mengerti bahwa tidak semua luka perlu ditulis ulang. Dia lupa, aku sering membaca tulisannya diam-diam dan semakin aku membaca, semua cerita itu tidak lagi terasa sebagai karangan. Ia seperti pengakuan.

Semenjak peristiwa malam itu, aku semakin kecewa dengan laki-laki sialan itu. Aku berjuang untuk menghapus namanya dalam semua cerita-cerita yang pernah ia tulis. Aku tidak mau bertanya lagi mengapa ia menulis namaku dan cerita tentangku. Aku sudah menemukan jawabannnya, ia adalah laki-laki yang tidak pernah mengerti dengan semua sikap yang aku tunjukkan. Ia tidak pernah sadar jika aku terlanjur muak dengan semua cerita-cerita dan omong kosong dari mulutnya. Ia tak pernah sadar bahkan untuk bertemu dengannya saja aku merasa risih dan kali ini aku sudah membulatkan tekad untuk tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengannya lagi. Dasar, sialan!

Aku kembali menjadi manusia merdeka dengan rutinitasku; memotret hal-hal yang kusukai, mengunjungi tempat-tempat favoritku, aktif dalam komunitas bersama teman-teman sefrekuensi, merawat dan menjaga ibu bumi, serta melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Aku tak pernah tahu dan tidak pernah mencaritahu laki-laki yang sudah mematahkan hatiku. Aku juga sudah bebas dari tulisan-tulisannya yang tidak penting-penting amat itu.

Hingga pada suatu waktu, aku dibuat kaget ketika menemukan sebuah kado di hari ulang tahunku yang kesekian, sebuah kado tanpa nama yang di dalamnya berisi lukisan wajahku dan sebuah buku berjudul “Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu?”. Saat membaca cerita itu, aku seperti menemukan diriku dalam kata-kata yang bisu, aku seperti membaca diriku sendiri. Setelah membaca, dadaku seperti sesak, di sudut kamar, ada nyala lilin yang gemetar, sementara kata-kata yang kubaca menjelma balon-balon rindu yang pecah satu demi satu di dadaku, kadang ia seperti alir dan air yang memenuhi ruang-ruang sepi jantungku.

“Ternyata, dibutuhkan kehilangan paling sunyi untuk membuatku sadar: aku bukan ingin menghapus namaku dari ceritanya. Aku hanya ingin tahu, apakah ia benar-benar mencintaiku, atau sekadar menulis bayanganku. Kini aku tahu. Dan itu menyesakkan,” batinku.

Aku membaca tulisan itu sekali lagi. Tentu dalam hati.

“Tak ada yang benar-benar mencipta atau dicipta. Dalam dunia kata, semua orang adalah cerita yang saling menulis satu sama lain, berharap dikenang. Tapi Anna, mungkin kau tak pernah ada. Atau mungkin, hanya ada dalam cerita ini.”

Aku menghela napas panjang, sepi seperti menyalibkanku di palang pintu kamar. Aku terpaku saat membaca paragraf terakhir.

“Dan saat ia meninggalkan taman doa itu, ia pikir telah menang. Ia pikir telah bebas. Tapi sebenarnya, cerita ini bukan miliknya. Tak pernah. Ia berjalan menjauh dengan dada penuh amarah, tapi tak sadar bahwa langkahnya pun kutulis. Ia pikir ia tokoh utama yang memberontak. Tapi sejak awal, dialah fiksi itu sendiri. Aku yang menulisnya. Dan ia akan hidup selamanya, di sini.”