“Kenapa diberi nama lapangan tembak?” tanya Sumi pada kekasihnya.

“Sudah dari dulu. Tak ada yang tahu bagaimana sejarahnya, tapi kemungkinan karena tempat itu sering dipakai buat menembak penjahat,” jawab Abeng.

“Siapa yang menembak?”

“Itu juga aku tidak tahu. Ada yang pernah bilang tentara,” kata Abeng menduga-duga.

Sore itu, Sumi dan Abeng sedang duduk di warung Mbah Muhri. Warung yang menurut Abeng paling bagus kualitas gorengan biji kopinya. Warung itu meninggalkan kesan lapuk di kursi-kursi bambu yang sudah reot dan warna dinding gedek yang gosong akibat terlalu sering menyerap asap kompor.

“Mbah Muhri seharusnya tahu semua yang kita pertanyakan ini. Dia sudah lima puluh tahun berjualan di sini,” Abeng meneruskan usahanya menjawab untuk mengobati rasa penasaran Sumi. Sebentar kemudian mereka melihat tembok besar yang membatasi lapangan itu dengan dunia luar.

“Cuma kedengaran suara tembakan. Biasanya setiap tengah malam,” kata Mbah Muhri menimpali percakapan mereka.

Mbah Muhri biasanya menutup warung setiap menjelang subuh. Meski kadang-kadang Irwan, anak lelakinya, ikut membantunya berjualan dan bisa kuat mengajak orang-orang mengobrol sampai jam delapan pagi.

Suami Mbah Muhri pernah mengintip eksekusi mati yang dilakukan di lapangan. Namun setelah itu dia tak pernah sekalipun membuka mulut untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Suaminya menderita sakit demam tinggi yang merenggut nyawanya. Mbah Muhri pernah bercerita, bahwa saat sekarat, suaminya begitu terlihat ketakutan. Mata suaminya, katanya saat bercerita, memancarkan kengerian yang luar biasa. Sampai mengembuskan napas terakhir, mata itu masih membelalak menghadap langit.

“Jadi kapan kamu mau melamarku?” tanya Sumi sambil melihat kakinya yang menggantung dari tepi kursi.

“Sekolah belum membayar upahku bulan lalu, bulan lalunya juga. Kemungkinan sampai bulan depan,” Abeng mengatakan alasannya sembari menginjak putung rokoknya.

“Kata teman-temanku, menjadi guru honorer itu memang tidak mudah. Kenapa tidak coba cari pekerjaan lain?”

“Sebenarnya aku sudah ditawari pekerjaan lain oleh Arya,” Abeng menjelaskan pekerjaan yang ditawarkan Arya, temannya yang pulang sebulan sekali karena sibuk di Jakarta, “tapi pekerjaan itu belum jelas.”

Seperti tak ingin membahasnya lagi, Sumi kemudian mengajak Abeng berjalan-jalan sebelum kembali ke rumah masing-masing karena matahari sudah memancarkan sinar kemerahan dan perlahan turun mendekati garis cakrawala.

“Boleh saja. Siapa yang melarang?” Selepas membayar dua kopi pesanannya, Abeng meraih pergelangan tangan kekasihnya itu dan mulai berjalan menuju gerbang masuk lapangan tembak. Gerbang itu berkarat. Dan di beberapa bagian lapangan dipenuhi rumput-rumput raksasa.

Abeng mengajak Sumi berjalan di antara rumput-rumput itu, kemudian mencari kesempatan terbaik untuk menciumnya. Saat mereka asyik berciuman, terdengar suara desahan tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Saat mendekati sumber suara itu, mereka melihat sepasang kaki manusia sedang bergelut. Sumi dan Abeng saling bertatapan seakan mengerti, mereka tidak hanya berdua di tempat itu. Mereka menjauh dari kaki-kaki itu, lalu berjumpa lagi dengan kaki-kaki yang lain. Dari yang sudah mereka hitung, terdapat lima pasangan sedang berpacaran di antara rumput-rumput raksasa. Termasuk mereka.

Abeng dan Sumi mengitari lapangan. Kemudian berusaha menuliskan nama mereka sebanyak-banyaknya di tembok besar yang menjaga lapangan itu.

“Kamu bawa kapur?” tanya Abeng.

“Kita bisa pakai batu atau bata. Di sini banyak sekali. Tapi lain kali kita sepertinya memang harus membawa kapur setiap pergi berjalan-jalan,” mendengar ucapan kekasihnya, Abeng mengangguk tanda setuju.

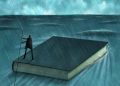

Di perjalanan pulang, telepon Abeng berdering, tertera nama Arya. Mereka berhenti sejenak. Seolah tak mau kekasihnya mendengar, Abeng mengambil tempat agak jauh. Menyadari percakapan telepon itu penting dari gelagat Abeng, Sumi berusaha menunggu, sambil melihat ke lapangan yang membentang di belakangnya. Sumi bergidik ngeri karena lapangan itu terasa dingin. Bagaikan ada sisa-sisa kehidupan yang tertinggal dari orang-orang yang mati ditembak.

“Bulan depan aku akan datang ke rumahmu bersama keluargaku,” Abeng berbicara sambil berjalan menghampiri Sumi dengan wajah riang yang sedikit tertahan.

“Sebenarnya tak perlu buru-buru. Jangan hanya karena aku, kamu jadi menerima pekerjaan yang katamu belum jelas itu. Sebaiknya tunggu yang pasti-pasti saja,” Sumi membalas dengan nada pasrah dan diliputi wajah cemas.

Abeng tersenyum, lalu mengajak Sumi kembali berjalan pulang. Mereka berpegangan tangan, sehingga langkah mereka yang bagai menuju matahari terbenam, sekilas tampak seperti potongan adegan dari sebuah film drama.

***

Keesokan harinya, seperti biasa, Sumi harus bangun pagi sekali untuk membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Sementara bapaknya mempersiapkan diri sebelum berangkat kerja di sebuah kebun tebu milik orang lain. Kebetulan pada hari itu ada panen besar, anak-anak kecil di kampung, mengambil sisa-sisa tebu yang tak layak dijual. Sedangkan orang-orang dewasa, menunggu di jalan-jalan yang dilalui truk pengangkut tebu dan mencuri batang tebu dengan menariknya dari belakang truk. Para sopir tak begitu peduli dengan hal itu, karena kalau tebu yang dibawa kurang jumlahnya, yang terkena marah adalah para petani. Sedangkan para petani tahu, tebu-tebu itu pasti dicuri oleh anak-anak mereka atau orang-orang yang sudah mereka anggap sebagai keluarga.

Sekitar pukul dua siang, setelah menyelesaikan tugasnya dan beristirahat sebentar, Sumi keluar mencari Abeng yang belum memberi kabar sejak pagi. Padahal Abeng tak pernah terlambat bangun pagi kendati Sumi selalu lebih dulu tidur ketimbang dirinya.

Di rumah Abeng tidak ada siapa pun. Kedua orangtua Abeng juga seorang petani tebu. Sumi tahu, Abeng tak mungkin ikut bertani, orangtuanya selalu melarang karena pekerjaan itu menurut mereka tidak terlalu bergengsi dibandingkan menjadi guru.

Sudah hampir sejam Sumi menunggu di rumah Abeng, dengan dugaan Abeng mungkin terlambat pulang karena ada pelajaran tambahan di sekolah. Namun Sumi kembali mengingat, bahwa pada setiap musim panen besar, anak-anak jarang yang mau masuk sekolah dan sekolah pun tidak mungkin memberi tambahan pelajaran untuk siswa yang berjumlah sedikit.

Sumi pergi ke warung Mbah Muhri. Di sana, hanya ada orang-orang yang sedang menikmati tebu hasil curian mereka.

“Tadi pagi kami melihat Abeng bersama Arya. Mereka tampaknya sibuk sekali,” kata Irwan seakan menyadari maksud kehadiran Sumi, “katanya dia mau memberikan kejutan buat kamu. Lebih baik kamu menunggu bersama kami saja,” Irwan menawari Sumi duduk dengan lagak seorang lelaki nakal yang sedang berhasrat.

“Mungkin dia mau diajak berjalan-jalan ke lapangan tembak!” kata seorang lelaki lain yang memancing tawa teman-temannya.

Sumi mengerti maksud ucapan itu setelah kejadian kemarin. Namun Sumi tidak terlalu tersinggung karena mereka juga teman-teman Abeng. Abeng tentu saja akan memaafkannya sebab menggoda perempuan yang belum menikah adalah hal wajar di kampung mereka.

Karena sudah terlanjur di luar rumah, Sumi memutuskan untuk sebaiknya menunggu Abeng di warung Mbah Muhri. Mbah Muhri sedang memotong kuku tangannya saat Sumi mengajaknya bicara.

“Kapan kalian akan menikah?” tanya Mbah Muhri

“Harga sapi masih mahal, Mbah,” gurau Sumi.

Mengerti Sumi tak ingin membahasnya, Mbah Muhri berpindah ke pembahasan lain. Dia juga berpindah memotong kuku kakinya.

“Nanti malam ada yang mau ditembak,” Mbah Muhri berbisik pada Sumi.

Sumi terdiam sebentar. Mencerna maksud perkataan Mbah Muhri. Setelah memandang ke arah tembok lapangan tembak, barulah Sumi mengerti.

“Tahu dari mana, Mbah?”

“Semalam ada orang-orang datang ke sini, dari percakapannya, Mbah mendengar seorang teroris akan dieksekusi.”

“Apakah mereka tentara?” tanya Sumi tergesa-gesa.

“Bukan. Mereka menggunakan pakaian biasa seperti kita. Perawakannya juga tidak seperti tentara,” jawab Mbah Muhri masih dengan cara bicara yang sama.

Sumi langsung teringat pada Abeng: bagaimana seandainya bila Abeng diajak terlibat membantu aksi teroris dengan imbalan uang, bisa jadi dia akan menerima. Pikiran Sumi kacau, meski dia percaya, Abeng orang yang cukup berpendidikan dan sudah sepantasnya bisa menolak ajakan semacam itu.

Kira-kira pukul sebelas malam, Sumi kembali ke warung Mbah Muhri setelah pulang sebentar untuk mandi dan meminta izin pada orangtuanya. Tidak berselang lama setelah sampai di warung, sebuah truk melintas di hadapan Sumi dan memasuki gerbang lapangan tembak. Keinginan mengintip membuat perasaannya terganggu. Mbah Muhri yang menyadari gelagat Sumi, segera mencegahnya.

“Jangan coba-coba mengintip ke sana,” Mbah Muhri memperingatkan Sumi dengan gaya bicara yang tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi itu, “tunggu saja di sini, nanti akan terdengar bunyi tembak,” pungkasnya.

Tetapi rasa penasaran telah berhasil mengalahkannya. Sumi pelan-pelan mulai melangkah ke arah gerbang lapangan, sesaat berdiri di sana, lalu dengan ragu-ragu mendekati rerumputan raksasa dan mencari posisi terbaik guna melihat. Tubuhnya sempat bergetar disertai ingatan tentang suami Mbah muhri yang pernah melakukan hal serupa sebelum dia mati dengan mata membelalak ke langit.

Sumi menyaksikan seorang lelaki dikeluarkan dari dalam truk. Kepala lelaki itu dibungkus dengan karung putih, seperti karung yang biasa digunakan anak-anak kecil untuk membawa hasil tebu curian mereka.

Beberapa lelaki lain mengeluarkan senapan. Saat mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi, terdengar suara langkah kaki dari belakang tempat Sumi mengintip. Sumi memperhatikan sosok yang datang menghampirinya; Abeng yang langsung meraih tangan Sumi dan berusaha menyeretnya keluar.

“Kenapa kau di sini?” tanya Abeng yang tertahan karena Sumi menolak bergerak.

“Aku yang harusnya bertanya, kenapa tidak memberi kabar dan tiba-tiba muncul mengagetkanku?” Sumi membuang muka dan kembali melihat ke arah orang-orang yang sudah mengacungkan senapan ke sasarannya.

Abeng ikut menonton eksekusi mati itu, sambil menjelaskan alasannya tidak menghubungi Sumi.

“Aku dapat pekerjaan di Jakarta. Bos tempat Arya bekerja mencari guru pribadi untuk anaknya. Gajinya tiga kali lebih besar daripada menjadi guru honorer di sekolah. Aku sudah menandatangani kontrak, juga menerima gaji di muka,” Abeng berhenti sejenak lalu melanjutkan, “kalau kau siap, bulan depan kita sudah bisa menikah,” Abeng mengakhiri penjelasannya dan memegang lengan kekasihnya sebagai tanda bahwa ajakannya serius.

Perkataan Abeng yang terakhir berhasil membuat Sumi berpaling padanya. Sumi menatap kekasihnya itu dengan suka cita dan langsung menjatuhkan perhatian pada bibir Abeng. Mereka berciuman berbarengan dengan suara tembakan yang meletus di tengah lapangan.***