[Kelanjutan dari esai “Diri yang Tak Bersih dan Sejumlah Tegangan – Bagian 1”]

Sepuluh menit setelah tanggal berganti menjadi 29 Maret 2024, teks cerpen Agus Noor dihidupkan di ampiteater Ladaya.

Sejumlah kursi kayu diletakkan di tengah panggung dalam formasi melingkar. Congkil G7, sebuah kelompok keroncong tingkilan dari pemuda-pemuda Kampung Baru Tenggarong, memenuhi kursi-kursi tersebut dan segera menyanyikan salah satu lagi hits Sheila On 7, Hariku Bersamanya. Musik yang nyaman. Vokal yang empuk.

Satu awalan yang menyenangkan sekaligus memaksa diri saya bersiap untuk menghadapi tegangan yang lain. Tegangan yang dihasilkan dari info yang disampaikan pewara sebelumnya bahwa teks yang akan dihidupkan di panggung adalah cerpen dari Agus Noor, “Perihal Orang Miskin yang Bahagia”, yang diambil dari kumpulan Sepotong Bibir Paling Indah di Dunia.

Dedi Nala Arung kemudian memasuki panggung. Ia mengambil satu kursi di tengah lingkaran kursi. Ia adalah lelaki yang tegap dengan fedora semacam topi koboi dan sepatu bot. Dengan hadir begitu saja, segala yang ada pada dirinya cukup membuat perhatian tersedot. Ketika ia bersuara, maka kita akan segera tahu bahwa ia adalah seorang aktor. Suaranya mantap dan meyakinkan, mencerminkan sebuah kepercayaan diri yang besar.

Baca juga: Esai “Idealisme dan Pembantaian”

Itulah saat persiapan yang saya lakukan sebelumnya bekerja. Tegangan benar-benar terjadi. Otak saya segera mencari-cari kaitan antara Hariku Bersamanya dengan 26 fragmen dalam “Perihal Orang Miskin yang Bahagia”. Namun, sebelum kaitan itu saya dapatkan, perhatian saya sudah tersita sepenuhnya ke cara Dedi Nala Arung membaca. Cara membaca yang sangat terukur, mantap, intonasi yang hampir-hampir tak meleset sesenti pun, seakan-akan satu pembacaan yang digaris lurus dengan mistar.

Sesekali, Dedi Nala Arung melakukan kontak dengan Congkil G7. Celetukan-celetukan mengomentari atau menjawab satu dua bagian teks dari cerpen Agus Noor, terutama pada bagian-bagian yang jenaka. Dan cerpen Agus Noor memang menyediakan banyak bagian jenaka. Teks cerpen tersebut, yang berkisah tentang kehidupan keluarga sangat miskin dengan sejumlah anak dan terbagi dalam 26 fragmen yang saling berhubungan, adalah ironi yang tajam sekaligus lucu tentang kemiskinan, tentang bagaimana menghadapi penderitaan dengan humor yang lahir dari keluguan. Atau lebih tepatnya, sebuah teks humor gelap yang tajam.

Sepanjang pembacaan, Congkil G7 menyela dengan sejumlah lagu. Berturut-turut dimulai dari Stand by Me, lalu Bebaskan Diriku dari Armada, Kenanglah Aku Sepanjang Hidupmu dari Naff, dan Pesawat Tempur dari Iwan Falls untuk mengakhiri pertunjukan.

Cerpen, Lagu dan Penafsirannya

Ketika pertunjukan berakhir, dalam sebentar jeda yang disediakan sebelum pertunjukan selanjutnya, otak saya masih mencari-cari kaitan antara lagu-lagu tersebut dengan teks cerpen Agus Noor tadi. Saya mengingat-ingat bagian mana saja dari cerpen itu ketika lagu-lagu tersebut muncul, dan mencari benang merahnya.

Apakah Hariku Bersamanya yang muncul di awal adalah upaya menebalkan suasana kebersamaan satu keluarga miskin? Adakah ruang di mana Stand by Me memberi nuansa ketabahan sehingga keluarga miskin tersebut, berikut beberapa orang miskin lainnya dalam cerita, seharusnya memang tetap “berdiri bersama” atau justru lagu itu ditujukan supaya kemiskinan akan tetap bersama mereka?

Jangan-jangan Bebaskan Diriku memang cocok untuk menguatkan bagian ketika si orang miskin ditangkap dan dipukuli lantaran dituduh mencuri pada fragmen ke-14? Ataukah Kenanglah Aku Sepanjang Hidupmu sesuai untuk sebuah kematian semu yang dialami si orang miskin pada fragmen ke-24? Dan boleh jadi Pesawat Tempur layak untuk akhir teks tersebut yang isinya berkisah tentang si orang miskin berubah menjadi anjing dan dimakan oleh keluarganya?

Baca juga: Esai “Melebur bersama Tuhan dengan Tarian”

Pada akhirnya, yang bisa saya tafsirkan, pilihan jenis musik keroncong sengaja diambil dalam pertunjukan ini karena fragmen ke-6 cerpen “Perihal Orang Miskin yang Bahagia” menyebutkan jika hiburan yang paling cocok untuk orang miskin adalah musik keroncong. Itu karena merujuk pada istilah perut keroncongan. Sementara lirik-lirik dari lagu yang dipilih rasa-rasanya tak cukup mendukung, kecuali judulnya semata–lebih-lebih, sesungguhnya, selain Pesawat Tempur, keseluruhan lirik lagu tersebut berbicara tentang percintaan.

Pertunjukan ini, bagi saya, adalah dua pertunjukan berlainan yang ditampilkan dalam waktu yang bersamaan. Musik keroncong yang menyenangkan serta pembacaan cerpen yang mantap. Dua-duanya terlihat matang dan beres. Namun, ketika digabungkan, yang lahir adalah sebuah tegangan antara lirik lagu dan teks cerpen yang memilih arah berlawanan.

Tegangan yang barangkali harus dikompromikan seperti ini: jika teks cerpen itu sendiri adalah sebuah ironi dan humor gelap tentang penderitaan, sementara lagu-lagu yang menyertainya merupakan lagu-lagu cinta, maka yang muncul adalah pertunjukan dengan ironi yang lain, yang memunculkan semacam teror. Semacam teror dalam pengertian yang berbeda dengan Teror Mental-nya Putu Wijaya.

***

Baca juga: Esai “Telur, Susu dan Viagra di Cafe Puisi Mbeling”

Keheningan sebagai Pembuka

Apa yang paling saya antisipasi muncul pada pukul satu tanggal 29 Maret 2024, sesaat setelah Dedi Nala Arung dan Congkil G7 meninggalkan panggung, muncul pada waktu-waktu dekat dengan sepertiga malam terakhir, satu waktu yang paling utama ketimbang waktu-waktu lainnya dalam satu hari.

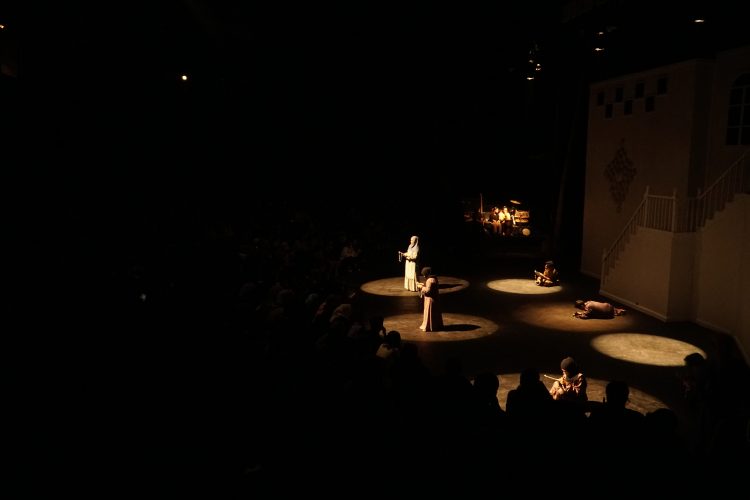

Permainan cahaya menghasilkan enam bidang lingkaran terang di atas panggung, tersebar begitu rupa hingga luas panggung tak lagi menakutkan dan bisa dijinakkan. Pada lima lingkaran terang, lima pasang aktor berdiri dalam beragam pose – satu lingkaran satu pasang. Satu aktor berdiri sendiri di satu lingkaran yang tersisa. Mereka mengenakan pakaian warna-warni dengan model eksentrik yang tidak jelas berasal dari periode apa atau kecenderungan fashion seperti apa, dengan wajah berwarna putih.

Mereka diam. Tablo. Waktu seperti beku di atas panggung. Tapi di bangku penonton, khususnya penonton di bagian atas di mana saya duduk, keributan terjadi meski tidak massif. Beberapa menit berlalu seperti itu. Beberapa menit yang seakan selamanya.

Tak ada musik. Tak ada apa pun selain celotehan dari sejumlah penonton tersebut yang agaknya tak nyaman menghadapi kesunyian di atas panggung. Saya sedikit jengah, menduga bahwa pertunjukan tidak akan dimulai sebelum para penonton diam, sebelum semua perhatian terkuras ke atas panggung.

Namun saya keliru. Pertunjukan, agaknya, memang sudah dimulai. Dan memang begitulah pertunjukan dimulai. Keheningan di atas panggung perlahan retak seperti kaca dihantam kerikil ketika salah satu aktor bersuara, menanyakan kapan pertunjukan dimulai (agaknya “dimulai” di sini berarti para aktor tersebut boleh bergerak lepas dari tablo).

Satu suara yang disahuti suara-suara aktor lain, bergantian, dengan tenaga yang cukup untuk menjangkau sudut terjauh penonton. Tapi tubuh mereka, para aktor itu, masih setia dengan posisi semula. Satu adegan yang menghasilkan tegangan antara tubuh dan suara, tentang siapa yang lebih berkuasa di antara keduanya.

Lantas semua aktor membebaskan dirinya dari tablo. Bergerak. Hampir berhamburan, namun menuju satu titik, satu lingkaran terang di sudut yang paling dekat dengan penonton. Mereka berdesak-desakan dalam satu medan sempit, sebagian jongkok, sebagian membungkuk, dan semua menatap penonton di depannya dengan tajam. Atau yang saya kira tajam. Seperti menyigi penonton. Seperti sedang melakukan pembongkaran atas konsep panggung dan bangku penonton, atas siapa yang ditonton dan siapa yang menonton.

Pada momen itu, di deretan atas, saya bertanya-tanya perihal itu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah penonton memang penonton yang menonton pertunjukan? Atau apakah sebenarnya penonton adalah mereka yang ditonton oleh orang-orang yang berada di panggung? Lantas, jika begitu, siapa aktor siapa penonton? Apa itu tontonan? Apa itu teater?

Tegangan tersebut, yang membuat saya ragu akan posisi aktor-penonton, segera ditimbun oleh lapisan-lapisan isu yang berturut-turut menggempur seperti tembakan mitraliur. Isu-isu itu membentang mulai dari bahasa hingga politik. Dalam soal bahasa, mereka membicarakan istilah haji sebagai ciptaan kolonial yang terus dipakai sampai hari ini. Sebuah laku yang agaknya mesti dilihat dari sudut pandang kajian poskolonial.

Mereka bicara soal warna kuning sebagai warna khas Kutai yang hari ini “diganti” dengan warna merah – sebuah sindiran politik. Mereka juga bicara tentang lailatul qodar. Dan saya membayangkan, jika seandainya malam itu adalah malam lailatul qodar, apakah itu berarti ini adalah teater yang berlangsung selama seribu bulan dan saya adalah orang yang mengalami peristiwa teater selama seribu bulan?

Salah satu aktor (meski ragu, pada akhirnya saya tetap menggunakan istilah ini), sesaat setelah kerumunan di satu lingkaran terang bubar, kemudian mengucapkan salah satu kalimat paling provokatif dalam pertunjukan malam itu. Dalam redaksi yang gagal saya ingat persisnya, ia menyebut mata penonton sebagai mata Rakib Atid, mata sepasang malaikat pencatat amal baik dan buruk umat manusia, mata yang mengikuti ke mana saja manusia pergi.

Kalimat tersebut mengguncang saya, mengubah tegangan yang berkecamuk menjadi semacam ledakan dalam diri. Badan saya bergetar. Saya perlu beberapa jenak untuk memeriksa diri saya sendiri. Mencatat yang baik dan buruk. Saya ulangi, mencatat yang baik dan buruk.

Apakah kehadiran saya di ampiteater Ladaya ini untuk mencatat yang baik dan buruk dari apa yang terjadi di atas panggung? Hanya seperti itu? Mengambil alih peran malaikat? Jika itu yang terjadi, kuasa apa yang saya miliki sehingga merasa punya hak untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dari apa yang terjadi di atas panggung?

Atau, apakah saya hadir di ampiteater tersebut untuk mengalami peristiwa teater?

Saya, bagaimana pun, ingin menempatkan diri saya pada posisi yang terakhir. Mengalami peristiwa dan menafsirkannya sesuai pengetahuan dan pengalaman saya yang terbatas.

Lapis Tegangan Ulang-Alik

Satu permulaan dengan berlapis tegangan ini adalah awal dari Pamer Peran, sebuah lakon yang dikerjakan oleh Lanjong dengan naskah dan sutradara AB Asmaradhana. Lakon ini, saya kira, adalah lakon yang terus menerus mempertanyakan teater dan konsep-konsepnya.

Para pemusik dihadirkan terlambat, sewaktu di panggung para aktor sudah bergerak ke sana ke mari. Dan kedatangan para musisi ini, saya kira, juga dilakukan dengan sangat atraktif melalui undangan lisan yang disampaikan oleh salah satu aktor dan langkah-langkah berisik yang membuat para penonton menoleh ke satu sisi di deretan paling ujung dari bangku penonton tempat alat-alat musik diletakkan.

Lantas, para aktor mulai memperkarakan apa itu aktor dan akting. Semua dimulai dari Mimi, salah satu aktor, yang bergerak ke tepi, memungut satu topeng (atau helm besar) yang terbuat dari banyak sekali topeng. Ia mengenakan helm tersebut, mengubah kepalanya menjadi kepala dengan begitu banyak wajah: di depan, di samping, di belakang, di atas, di kedua sisi diagonal, di setiap bagian. Terhuyung ia menyandang topeng itu, terseok ia mengangkat beban mengenakan topeng, susah payah ia bergerak bersama topeng tersebut.

Baca juga: Esai “Makassar dalam Arus Niaga Internasional”

Sebagai seseorang yang teramat awam dengan keaktoran, bagian ini cukup mengintimidasi saya. Mimi seperti membongkar dan memamerkan proses kreatif seorang aktor. Bagaimana seorang aktor masuk ke dalam karakter yang diperankan, bagaimana beban tersebut membuat oleng, bagaimana suara-suara harus tetap terdengar, dan seterusnya. Dan setelah proses yang berat itu selesai, seorang aktor selayaknya harus kembali ke dirinya sendiri. Mimi melepaskan helm tersebut, dan meletakkannya di lantai.

Mimi, dan kemudian bergantian diikuti oleh aktor-aktor lain, selanjutnya menunjukkan apa itu Pamer Peran, atau apa yang saya anggap sebagai jantung Pamer Peran. Secara ekstrim dan cepat sehingga nyaris tanpa jeda, para aktor ini melakukan perjalanan ulang alik melelahkan antara diri mereka sendiri, peran dari diri mereka sendiri, dan peran yang dimainkan. Perjalanan ulang-alik yang membuat saya gagal menemukan jawaban, misalnya sewaktu Mimi menyebut bahwa namanya Mimi, apakah yang bersuara itu Mimi atau Mimi yang memerankan Mimi. Satu laku yang barangkali hanya bisa dikerjakan oleh aktor-aktor dengan keterampilan yang cukup matang.

Tegangan-tegangan yang dipelihara dan ditumbuhkan terus menerus ini juga muncul dalam semacam jukstaposisi kata-kata yang meluncur dari mulut para aktor. Salah satu dari mereka, tiba-tiba mempertanyakan apakah pertunjukan mereka berada dalam koridor peringatan Hari Teater Sedunia yang jatuh pada tanggal 27 Maret, apakah dalam rangka Sahur Mayur, atau apakah dalam rangka mencari Lailatul Qodar.

Tiga hal tersebut seakan berkompetisi, berebut, meski tak pernah ada jawaban eksplisit yang kemudian keluar dari mulut para aktor. Alih-alih menjawab, serentetan kata-kata yang tak berhubungan satu sama lain justru muncul dan bersahut-sahutan. Semacam keruwetan komunikasi, kesemrawutan berbahasa, kekusutan dalam laku hidup sehari-hari seperti yang kita saksikan dalam komentar-komentar media sosial.

Kemudian satu pertanyaan meletus, “Jadi, apa yang tadi kita saksikan jika ternyata pertunjukannya belum mulai?”

Sekali lagi, teater ini mempertanyakan dirinya sendiri. Mempertanyakan makna “mulai” dan makna “berlangsung”, mempertanyakan arti “lahir” dan arti “hidup”. Teater ini meruntuhkan apa-apa yang ia bangun, untuk kemudian membangunnya ulang. Sebuah tindakan yang membuat teater terasa dinamis, tidak berhenti pada satu titik, terus berkembang, terus tidak selesai. Sebab, saya kira, sesuatu yang sudah selesai berarti mati. Namun, sesungguhnya, kita boleh yakin jika apa yang dikatakan bahwa pertunjukan baru dimulai tersebut adalah “pseudo-mulai”. Bagaimana pun, itu adalah permulaan semu.

Perkara membangun, meruntuhkan, dan membangun-ulang ini, agaknya, memang telah berlangsung dan terus berlangsung sepanjang pertunjukan dengan berbagai macam variasinya. Selain aktor yang membangun peran sekaligus keluar dari peran, yang humor dan yang serius juga melakukan pembangunan dan penghancuran bergantian. Pada momen-momen ketika peristiwa menjadi terlalu serius, yang humor tiba-tiba menyeruak. Dan begitu pula sebaliknya. Kedua hal ini, kadangkala, berlangsung dalam tempo yang begitu singkat dan cepat, namun beres dan terukur.

Di sisi lain, para aktor juga terus menerus melakukan pembongkaran dinding keempat tak kasat mata yang membentang antara aktor dan penonton, antara panggung dan bangku penonton. Ini, agaknya, merupakan konsekuensi wajar (atau bahkan harus dilakukan) mengingat bagaimana aktor dipekerjakan dalam lakon ini. Perjalanan ulang alik aktor, mau tidak mau, membuat dinding keempat ini menjadi sangat rentan.

Baca juga: Esai “Pendidikan, Multiple Intelligences dan Persoalan Era Digital”

Namun, seperti pola sebelumnya, apa yang baru saja dibongkar segera dibangun kembali. Begitu cepat. Begitu cergas. Saking berulangnya pembongkaran dinding keempat ini, saya sempat meyakini bahwa sebentar lagi dinding tersebut akan benar-benar dihilangkan, dan teater akan tiba-tiba berbelok arah, bergerak ke semacam Teater Kaum Tertindas-nya Augusto Boal. Tapi tidak. Lakon ini tidak bergerak ke arah sana.

Ketumpang-tindihan Peran

Di sisa pertunjukan, para aktor masih terus mempertanyakan apa itu aktor dan akting. Kalimat-kalimat meluncur, menyinggung konsep lawas bahwa sutradara boleh mati, namun aktor tidak. Satu pernyataan yang membuat saya menimbang apakah rujukan dari kalimat itu adalah konsep teater sebagai suatu kesatuan antara pengarang, aktor, dan penonton (tidak ada sutradara dalam kesatuan itu).

Mungkin seperti yang disebut Asrul Sani dalam makalah yang ditulis tahun 1986 berjudul “Teater Modern Indonesia: Konsepsi dan Orientasi”; atau apakah kalimat ini mengambil serta menafsirkan ulang konsep Teater Miskin Grotowski. Yakni inti teater adalah aktor, perbuatannya, dan apa-apa yang dia dapati; atau mungkin kalimat ini merujuk ke hal lain. Dan seperti sebelumnya, tak ada jawaban eksplisit. Dan itu memang tidak penting benar. Sebab pada akhirnya, yang dibicarakan adalah aktor itu sendiri, atau lebih tepatnya, aktor hari ini, melalui kalimat, “sekarang aktor boleh istirahat, boleh sombong, boleh pentas tanpa latihan, tanpa sutradara.”

Satu kalimat yang beberapa saat kemudian dipertanyakan ulang dengan pernyataan bahwa aktor telah jadi mesin, jadi boneka – satu kalimat yang menyiratkan bahwa sutradara adalah satu kebutuhan vital sebagai penggerak dari boneka atau mesin itu sendiri sekaligus membuat saya teringat Mesin Hamlet karya Heiner Muller.

Ketika Pamer Peran berakhir, teater kedua (meminjam istilah Afrizal Malna) di kepala saya dimulai dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan: apa itu teater, apa itu aktor, apa itu penonton, apa itu mengalami–dengan kata lain, teater kedua dalam kepala saya tengah membongkar segenap pengalaman saya menonton teater yang sesungguhnya juga tak seberapa itu.

Pada akhirnya, saya merasa ada yang belum rampung dari Pamer Peran. Ia berakhir terlalu cepat, persis pada saat saya berada di puncak rasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi–misalnya, bagaimana hubungan aktor dengan unsur-unsur lain teater selain sutradara dan penonton dalam kaitannya dengan peran yang bisa mereka pamerkan, yang membentang mulai dari naskah, kritikus, hingga industri seni pertunjukan dewasa ini.

Baca juga: Esai “Advaitam Tagore dan Anasir Subtil D. Zawawi Imron”

***

Hujan kemudian turun dini hari, persis sewaktu Baladastra memainkan musikalisasi puisi Bunga dan Tembok karya Wiji Thukul. Seharusnya, ada satu pertunjukan lagi dari Nawasena, namun karena cuaca tidak mendukung, maka pertunjukan tersebut dibatalkan. Para penonton berteduh di beberapa lokasi, dan makan sahur diedarkan.

Saya tiba terlambat di acara Sahur Mayur 12 ini – pukul 22.32 WITA. Saya tidak sempat menyaksikan tari pembuka dari Ahdiyat yang menurut jadwal dimulai tepat jam 22.15 WITA. Selain jenis-jenis pertunjukan yang telah saya sebut, ada pertunjukan lain sebagai bagian dari acara ini, yakni pertunjukan musik Sampek (khas Dayak) dari Boyonesia dan komedi tunggal dari Kemal Uhuy dan Fadil. Namun, lantaran saya terlahir dengan kutukan buta nada dan diberkahi dengan selera komedi yang tidak bagus, maka saya tidak punya kemampuan menulis apa pun tentang penampilan mereka. Maafkan saya.

Lepas dari itu semua, saya bersyukur bisa hadir di Sahur Mayur 12 ini, menahan diri agar tidak segera pulang setelah santap sahur, bercengkerama bersama sejumlah teman, dan baru kembali ke Samarinda ketika hari sudah terang, tepat pukul 7 WITA pada tanggal 29 Maret 2024. Terima kasih.[]