(Sebuah Ulasan al-Bāb al-Sādis fī Āfāt al-‘Ilm wa Bayān ‘Alāmāt ‘Ulamā’ al-Ākhirah wa al-‘Ulamā’ al-Sū`, dalam Kitab Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn,

Semarang: Toha Putera, t.t., Vol. I, hlm. 58-82)

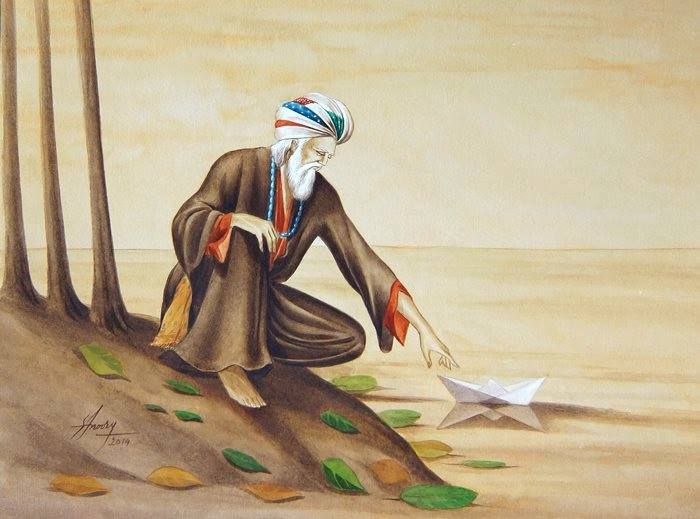

Sebagai tokoh intelektual Muslim yang masyhur, peran Imam Al-Ghazali (1058-1111 M) tidaklah sepi dari beragam respon. Karya-karya peninggalannya banyak disorot dan dikaji, mulai dari sebagai petuah dan nilai-nilai, sampai referensi sekaligus bahan diskusi di ranah akademik.

Kontribusi dari sosok berjulukan Hujjatul Islam ini meliputi banyak bidang, dari fiqih, teologi, filsafat, kosmologi, mathiq, sampai tasawuf. Melalui magnum opus-nya yang monumental di bidang tasawuf, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Imam Al-Ghazali menyuguhkan narasi diskursif menyangkut tema-tema keislaman yang sekaligus mengandung kritik dan tawaran nilai-nilai esoteris. Kritik dilontarkannya kepada pihak-pihak yang menurutnya justru ‘menggerhanai’ ilmu-ilmu ketuhanan, seperti para teolog (ahli ilmu kalam) yang pandai berdebat, ahli fiqih, filsuf yang spekulatif, dan ‘ulama dunia’.

Sementara tawaran nilai-nilai esoteris dijadikan konter-wacana untuk umat Islam agar kembali kepada lelaku batiniah dan semakin tekun menuju kesejatian hidup yaitu ma’rifatullah. Ihwal inilah yang kemudian menuai sejumlah sanggahan atau bahkan tuduhan dari sebagian kalangan orientalis bahwa salah satu yang bertanggung jawab atas kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam pasca-abad ke-12 adalah Imam Al-Ghazali, melalui kitabnya Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Sementara di lain pihak, tidak sedikit juga yang mengapresiasi dan menjunjung jasa Al-Ghazali melalui Iḥyā’.

Berangkat dari poin ini, agaknya menarik untuk mengulas lebih jauh bagaimana uraian Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut. Pengulas secara spesifik menelaah salah satu bab yang berisi tentang bahaya (baca: ‘kutukan’) ilmu dan tanda-tanda ulama akherat dan ulama dunia—yang terkadang oleh Imam Al-Ghazali disebut: al-‘Ulamā’ al-Sū`. Suguhan Al-Ghazali dalam bab tersebut agaknya memiliki relevansi fungsional di masa kini—semisal sebagai acuan metodologis pemilihan Ustadz atau figur rujukan agama.

Aspek Paradoksikal Ilmu

Usai menghidangkan keutamaan ilmu di bab sebelumnya, Imam Al-Ghazali dalam bab keenam ternyata menyuguhkan sesuatu yang berlainan sama sekali, yaitu bahaya-bahaya ilmu. Sajian awal dibukanya dengan mengutip beberapa hadis dan perkataan para sahabat betapa besar resiko bagi kaum berilmu. Ancaman adzab yang dahsyat, neraka, kemalangan hidup, sebutan munafik, kebinasaan, kehinaan, sampai ‘kutukan’ bagi kalangan yang berilmu namun tak bermanfaat atau menyalahgunakan ilmunya, sudah lebih dulu menjadi narasi prominen.

Baginya, ilmu memiliki dua sisi yang berlawanan namun berada dalam satu kesatuan. Sisi yang diuraikannya dalam bab ini adalah aspek destruktif spiritual. Bahwa di samping dapat mencerahkan dan membahagiakan, ilmu juga dapat menghinakan sekaligus membinasakan ‘si empunya’. Terutama jika tidak mampu bijaksana dalam mengontrol diri. Pada titik inilah saya memilih frasa “aspek paradoksikal ilmu” sebagai representasi uraian Imam Al-Ghazali.

Pembahasan lebih rinci terkait bahaya ilmu juga merambah ke persoalan sikap dan akhlak individual. Imam Al-Ghazali menarasikan bahwa kecenderungan ahli ilmu tidaklah gemar menumpuk harta, tidak menyombongkan diri—yang sangat marak di era sekarang yang kebak ‘wabah narsisisme religius dan intelektual’. Namun fenomena yang membuat Al-Ghazali gelisah adalah mendapati banyak ahli ilmu yang mendayagunakan ilmunya untuk mencari hal-hal semacam kekayaan, prestise, perhatian publik dan kedudukan tertentu.

Imam Al-Ghazali mengkritik para ahli ilmu yang terlalu bermegah-megahan. Simbolisme Qarun dan Fir’aun masih cukup relevan dipakainya sebagai kritik tegas dan menutupnya dengan pertanyaan, “di manakah jiwa Nabi Muhammad dalam diri mereka?”.

Bersandar pada sikap dan laku hidup Rosul beserta para sahabat rupanya menjadi landasan pokok dari argumentasi Al-Ghazali terkait ahli ilmu yang asli dan yang palsu. Sejumlah alegori dari sufi-sufi terdahulu pun disajikan sebagai pendukung narasinya terkait hal tersebut. Beberapa tokoh sufi yang sering disebut antara lain Yahya bin Muadz, Hasan Al-Bashri, Hudzaifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Hatim Al-‘Asham, Syaqiq Al-Balkhi dan yang lainnya.

Nilai-nilai kearifan tasawuf disuguhkan secara sugestif, sesekali bernada satire, dan tidak jarang pula yang ‘menampar’ secara gamblang —semisal penghidangan hadis tentang idiom “Domba Berhati Serigala” yang dapat diambil dari hadis riwayat Abu Darda’ tentang orang yang mencari ilmu bukan untuk agama, belajar bukan untuk amal, dan mencari dunia dengan amal akherat.

Dari serangkaian penjelasan tersebut, Al-Ghazali ingin mengartikulasikan bahwa ilmu layaknya pedang, yang dapat berguna dan memudahkan hidup namun sekaligus dapat berbalik menjadi ancaman/kutukan bagi pemegangnya. Diskursus lintas peradaban banyak yang mengamini hal tersebut.

Di tengah banyaknya penyebutan—seperti “ilmu adalah cahaya”, “pengetahuan adalah kekuatan”—agaknya penyebutan itu mengandung sisi lain yang bertentangan (paradoxical aspects). Dengan ungkapan lain, dapat terpendar di sebagian peradaban kuno, bahwa ilmu adalah juga penderitaan, adalah juga kutukan, dan tidak sepi dari resiko bahaya. Adagium dan wacana semacam ini semakin menyeruak ketika membaca uraian Imam Al-Ghazali.

Tipologi Ulama Menurut Imam Al-Ghazali

Secara garis besar, Imam Al-Ghazali membagi ulama menjadi dua tipe (tipologi), yaitu “ulama akherat” dan “ulama dunia” atau “ulama yang buruk” (al-‘ulamā’ al-sū`). Kedua tipe ulama tersebut saling bertolak-belakang ciri-cirinya.

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang karakteristik ulama akherat, setidaknya secara eksplisit disebutkan di bagian akhir bab, memiliki dua belas tanda-tanda. Di antaranya adalah wara’ dan zuhud, bersikap sederhana dan melihat kehidupan Rasulullah sebagai prototipe untuk diteladani.

Kemudian ciri setelahnya, yang bagi pengulas cukup eksentrik, adalah menjauhkan diri dari para sultan (penguasa). Pada poin ini Imam Al-Ghazali memberikan argumentasi sebagai alasannya, bahwa bahaya yang terkandung jika dekat dengan penguasa adalah resiko bersikap munafik, menjadi segan dari menentang penguasa, bersusah kata (untuk menyenangkan sultan itu). Secara jelas bahkan Imam Al-Ghazali menyebut perbuatan mendekat ke penguasa itu sebagai kunci keburukan-keburukan—miftāḥ li al-syurūr (hlm. 67 bagian bawah).

Ciri selanjutnya adalah tidak tergesa-gesa memberi fatwa sebagai wujud kehati-hatian (al-ḥazm). Sebagaimana dimafhumi banyak orang, bahwa kerap kali ada ‘kutukan’ dalam diri orang pandai ilmu untuk menunjukkan kepandaiannya. Dalam hal ini Al-Ghazali tidak luput mengungkapkan gejala psikologis itu. Selain itu, ulama akherat juga selaras antara lisan dan perilakunya—oleh Al-Ghazali disandarkan pada Al-Qur’an QS. Shaff: 3.

Memiliki perhatian ke ilmu batin dan murāqabah adalah juga ciri ulama akherat. Bahwa mereka juga tidak malas bermujahadah dan mengharap kepada Allah yang kemudian akan berkemungkinan, kata Al-Ghazali, untuk memperoleh mukāsyafah.

Ulama akherat juga bersungguh-sungguh dalam menguatkan keyakinan dan menguasai ‘ilm al-yaqīn. Walaupun demikian, ada pula ciri ulama akherat yang unik, seperti dipaparkan Imam Al-Ghazali, yaitu merasa sedih (ḥazīnan), hancur hati, menundukkan kepala, dan berdiam diri (ṣāmitan).

Bagi Al-Ghazali, tampak jelas ulama akherat dari keadaan, gerak-gerik, dan ketika memandangnya akan seketika mengingatkan pada Allah. Ulama akherat juga memiliki sifat tawaduk (QS. Al-Hijr: 88) dan khusyuk (QS. Ali ‘Imran: 199). Akhlak terpuji (QS. Ali ‘Imran: 159) juga, menurut Al-Ghazali, tentu menjadi salah satu prasyarat ulama akherat. Kemudian pegangan ulama akherat berasal dari pandangan batin yang jernih, bukan cuma pada lembaran kitab-kitab serta bukan sekadar taqlid dari pendengaran liyan.

Sementara untuk tipe ulama dunia, ciri-cirinya adalah sebaliknya. Jika ditarik intisari dari serangkaian pemaparan, ulama dunia sering kali menggunakan ilmunya untuk mencari perolehan duniawi. Baik itu kekayaan, popularitas, pujian, kemulian, kepuasan memenangkan debat, dan sejenisnya. Mereka juga tidak segan-segan memberi fatwa halal-haram terhadap suatu perkara yang ditanyakan kepada mereka—yang mana ulama akherat sangat menghindari kecerobohan ini. Ulama dunia juga merasa perlu untuk mendekat ke penguasa. Tidak jarang dari mereka yang bahkan bersekutu sehingga digolongkan oleh Al-Ghazali dalam narasinya sebagai kalangan munafik.[]