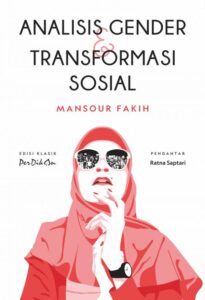

Ketidakadilan sosial di ruang sehari-hari kita mendorong banyak pemikir mencari pisau analisis baru dan segar. Di tengah diskursus tersebut, Mansour Fakih hadir dengan bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial (1996) yang menyoroti ketimpangan gender sebagai persoalan yang tak boleh berhenti di lingkaran akademis elitis. Dengan gaya yang mudah dicerna bahkan di warung kopi, Fakih menguraikan secara runtut tiga hal pokok: konsep gender dan ketidakadilannya, hegemoni maskulinitas yang menggerus semangat feminisme, serta refleksinya tentang emansipasi perempuan.

Seks sebagai Pemberian Tuhan, Gender sebagai Penugasan Sosial

Mansour Fakih dalam buku tersebut (hal. 3–7), membuka percakapan penting tentang perbedaan mendasar antara seks dan gender agar pembacanya tak tersesat dalam kabut istilah. Seks, katanya, adalah sesuatu yang kodrati—anatomi tubuh yang ditetapkan Tuhan. Namun gender adalah ciptaan manusia: hasil anyaman nilai, budaya, dan kekuasaan yang menempelkan sifat tertentu pada laki-laki dan perempuan. Kelembutan dianggap milik perempuan, ketegasan milik laki-laki—padahal semua itu, tulis Mansour, “dapat dipertukarkan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat,” sehingga jelas bukanlah kodrat.

Distingsi ini penting, sebab masyarakat kerap memahat konstruksi sosial menjadi seolah-olah perintah Ilahi. Dari sinilah akar ketimpangan tumbuh: perempuan dianggap kodratnya di dapur dan laki-laki di ruang publik. Mansour mencatat, konsekuensi sosial dari kekeliruan tafsir itu menjelma dalam beragam bentuk ketidakadilan gender—mulai dari marginalisasi ekonomi, subordinasi politik, hingga beban ganda dalam rumah tangga. Sebuah sistem yang diciptakan manusia, namun sering kali disisipkan di balik nama Tuhan.

Di sinilah urgensi gerakan feminisme menemukan tempat dan signifikansinya. Namun begitu, masih banyak jebakan yang mendera gerakan ini, salah satunya terjebak pada sikap maskulin yang membuka keran patriarki dengan wajah yang berbeda.

Secara (Tanpa) Sadar Bersikap Maskulin dalam Gerakan Feminisme

Sebagai sebuah gerakan, pada awalnya feminisme sebenarnya bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk penindasan dan eksploitasi yang terjadi kepada perempuan. Bahkan tidak hanya itu, Mansour juga sadar bahwa gerakan feminisme ini tidak semata-mata merupakan bentuk perjuangan emansipasi perempuan di hadapan laki-laki saja. Sebab, laki-laki, terutama dari kelas proletar, juga mengalami penderitaan yang sama akibat dari dominasi dan penindasan yang dirawat oleh sistem yang tidak adil (hal. 105).

Sementara itu, maskulinitas, sebagai sebuah ideologi yang kontradiktif dengan feminitas (yang erat dengan semangat kedamaian, kasih, dan kebersamaan), memiliki karakter yang berbeda, seperti penindasan, eksploitasi dan dominasi. Menariknya, dua hal ini tidak selalu direpresentasikan oleh perempuan atau laki-laki saja. Sebab, Mansour juga menambahkan bahwa, tidak sedikit perilaku perempuan atau aktivis feminisme justru kerap kali menggambarkan semangat dan nilai-nilai maskulin.

Selain itu, dalam perjalanannya, maskulinitas juga cukup berhasil masuk secara hegemonik dalam beberapa gerakan-gerakan feminisme. Pemikir yang pernah menempuh pendidikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah itu menyebutnya sebagai hosting the oppresor’s ideology, menjadi tuan rumah ideologi para penindas.

Dalam menjelaskan dominasi nilai-nilai maskulin di ranah gerakan feminisme, Mansour merujuk pada dua arus besar di antaranya, yakni gerakan feminisme liberal dan feminisme radikal (hal. 106-107). Baginya, kelompok pertama mereproduksi ideologi maskulinitas karena meyakini kesetaraan lahir dari rasionalitas, sehingga perempuan didorong bersaing di “arena y”ang diatur oleh prinsip-prinsip dominasi maskulin. Bahkan Mansour menganggap mereka sebagai kelompok yang tidak mempermasalahkan penindasan dari ideologi patriarki dan ketidakadilan struktural yang terjadi di masyarakat. Asalkan mereka dapat merebut peran dan privilidge, it is okey.

Sementara kelompok kedua, yakni feminisme radikal, juga dinilai Mansour membawa semangat maskulinitas karena menganggap penindasan perempuan bersumber dari laki-laki. Pandangan ini membuat mereka terjebak dalam pola persaingan dan dominasi yang sama. Mansour menegaskan, bahwa akar penindasan bersifat struktural, sehingga solusinya bukan melawan laki-laki, melainkan mengubah struktur kelas dan memutus relasi dengan sistem kapitalis (hal. 109).

Gerakan Feminisme Bukan Gerakan Balas Dendam kepada Laki-Laki

Sebagai penutup, meski buku ini tergolong ringan dan dapat dinikmati dengan secangkir kopi hitam, penulis merasa penting untuk merekomendasikan karya Mansour Fakih ini kepada siapa pun. Ide-ide yang Mansour tawarkan tentang gerakan feminisme juga patut diapresiasi. Sebab, feminisme menurutnya tidak boleh dipahami sekadar sebagai ekspresi kemarahan “yang buta” terhadap laki-laki saja.

Mansour justru mengingatkan bahwa untuk mencapai inti dan akar persoalan, gerakan feminisme harus dibaca melampui dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gerakan ini tidak semata-mata diarahkan untuk melawan laki-laki dengan emosi yang meluap-luap, melainkan dimaksudkan untuk membongkar penyebab utama dan akar persoalan yang lebih dalam.

Lebih lanjut, upaya yang ditawarkan Mansour adalah menjadikan gerakan feminisme sebagai gerakan pembebasan, baik bagi perempuan atau laki-laki, dari sistem yang menindas dan tidak adil. Dengan begitu, tujuan feminisme adalah penghapusan segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pandangan tersebut tentu akan membawa gerakan in bukan sekadar perjuangan parsial yang “setengah-setengah” saja, tetapi gerakan transformasi sosial yang menyentuh akar permasalahan yang terjadi. Sebagaimana yang Mansour ungkapkan dalam buku ini:

“..harus merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi: sebagai hubungan yang saling terkait, yang meliputi hubungan ekonomi, sosial, kultural, ideologi, lingkungan, dan termasuk di dalamnya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan…”.