Ada satu hal yang selalu membuat saya terdiam lama setiap kali mampir ke toko buku: harga buku yang makin hari makin naik. Masalahnya, isi dompet saya makin hari makin… ya, begitu saja. Ironisnya, buku yang katanya “jendela dunia” kini terasa seperti jendela rumah mewah yang hanya bisa dilihat dari luar, sambil kita bertanya-tanya kapan terakhir membaca buku selain caption Instagram.

Belum lagi tentang kesejahteraan penulis Indonesia yang sering kali lebih mirip kisah perjuangan ketimbang kisah sukses. Di tengah semua itu, minat membaca masyarakat yang rendah seolah ingin menegaskan satu fakta pahit: IQ kita ikut turun pelan-pelan, hingga entah sejak kapan posisinya mulai mendekati IQ gorila.

Realitas Pahit: Menyerah Sebelum Memulai

Mari kita mulai dengan kenyataan yang cukup menyakitkan: harga buku. Buku yang dulu bisa dibeli dengan uang saku mingguan, kini harganya setara dengan makan enak di restoran “all you can eat”. Bahkan, kadang lebih mahal dari biaya bensin sebulan untuk sepeda motor. Ketika harga kertas naik, biaya percetakan naik, biaya distribusi naik, semua ikut naik kecuali satu hal: daya beli. Tak heran jika sebagian orang memilih membaca sinopsis saja dan merasa sudah cukup berbudaya. Toh, pada zaman sekarang, membaca judul sudah dianggap setara dengan memahami isi. Kita bahkan sering menemukan orang berdebat keras tentang sesuatu yang ia hanya baca sekilas dari thumbnail YouTube.

Harga buku yang mahal membuat sebagian orang menyerah sebelum memulai. Namun, masalah sesungguhnya tidak berhenti di situ. Di balik harga buku yang terasa mencekik, ada fakta yang lebih menyedihkan: penulisnya sering kali tidak ikut menikmati “kenikmatan” dari mahalnya harga tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi penulis itu hidupnya glamor—mengetik di kafe estetik, tampil di acara televisi, dan menerima royalti miliaran rupiah.

Padahal, kenyataannya, sebagian besar penulis Indonesia harus bekerja sampingan: menjadi pengajar, editor, penjual daring, bahkan barista, demi menopang kebutuhan hidup. Sementara royalti mereka? Jika dihitung-hitung, kadang hanya cukup membeli satu buku mereka sendiri. Itu pun harus menunggu promo tanggal cantik.

Kutukan Menjadi Penulis di Indonesia

Kesejahteraan penulis menjadi begitu memprihatinkan. Ini bukan semata karena mereka tidak berbakat atau malas menulis. Tidak sama sekali. Banyak dari mereka menulis dengan dedikasi yang mungkin pembacanya sendiri tak sanggup menirunya. Namun, di pasar yang minat bacanya seperti sinyal Wi-Fi di toilet umum—kadang ada, seringnya hilang—menjadi penulis memang profesi yang menantang. Di negeri ini, konten gosip selebritas 15 detik bisa ditonton jutaan kali dalam semalam, sedangkan esai bermutu 10 halaman hanya dibaca puluhan orang. Itu pun setengahnya karena tugas kuliah.

Minat baca yang rendah sudah lama menjadi masalah klasik di Indonesia. Data literasi kita sering dibandingkan dengan negara-negara maju hingga rasanya kita ingin protes, “Ya jangan dibandingkan dong!” Tapi mau dibandingkan dengan siapa lagi? Dengan negara berkembang pun kita masih tertinggal. Bahkan, survei menunjukkan bahwa minat membaca orang Indonesia per hari hanya beberapa menit. Itu pun sering kali bukan membaca buku, melainkan membaca komentar para pengguna internet yang isinya kadang lebih gelap daripada buku filsafat mana pun.

Otak Merosot

Rendahnya minat membaca inilah yang pelan-pelan menyeret kita pada isu berikutnya: kemampuan kognitif yang ikut merosot. Ada penelitian global yang menunjukkan bahwa IQ rata-rata manusia di berbagai negara menurun, dan Indonesia tampaknya ikut-ikutan tren ini. Jika dulu kita bangga IQ manusia jauh di atas gorila, kini jaraknya entah tinggal berapa digit. Bukan berarti kita harus cemas disusul gorila dalam lomba matematika, tetapi kalau begini terus, jangan-jangan nanti kita kalah dalam lomba menyusun balok warna.

Ketika minat baca rendah, kemampuan berpikir kritis otomatis melemah. Otak itu ibarat otot: jika tidak pernah dilatih, ia akan kendor. Pada zaman ini, informasi bertebaran di mana-mana, tetapi kemampuan memverifikasi informasi justru makin langka.

Kita membaca cepat, percaya cepat, marah cepat, dan menyebarkan cepat. Kita tidak membaca berita; kita membaca komentar tentang berita, lalu merasa paling tahu. Kita bukan kekurangan sumber pengetahuan, tetapi kurang komitmen untuk mengunyah pengetahuan itu sampai matang. Akibatnya? Ya itu tadi: IQ kita menyusut seperti baju favorit yang dicuci dengan air panas.

Jika pola ini terus berlanjut, bagaimana nasib ekosistem literasi di Indonesia? Buku makin mahal, penulis makin terpinggirkan, minat baca makin rendah. Ini lingkaran setan yang makin hari makin kencang. Tidak heran jika banyak toko buku tutup atau penerbit mengecilkan jumlah cetakan. Jika terus begini, suatu hari mungkin kita lebih mudah menemukan kafe bertema “ruang baca estetik” daripada toko buku sungguhan. Ironisnya, pengunjung kafe itu pun mungkin hanya meminjam buku sebagai properti foto, lalu meletakkannya kembali tanpa membuka halaman pertama.

Tidak Semua Suram

Namun, tentu saja tidak semuanya suram. Ada anak-anak muda yang membangun komunitas baca, membuka klub diskusi, membuat perpustakaan mini, dan menghidupkan ruang literasi gratis. Ada guru yang dengan gigih mengajak siswanya membaca meski hanya sepuluh menit per hari. Ada penulis yang tetap menulis meski royaltinya serasa uang receh. Ada penerbit idealis yang bertahan meski keuntungan tidak seberapa. Artinya, selalu ada harapan, meskipun kecil—tetap lebih besar daripada peluang kita disalip gorila dalam tes IQ.

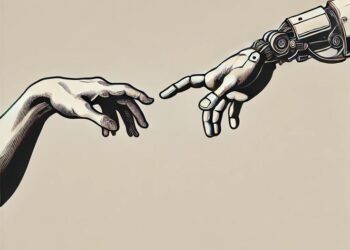

Pada akhirnya, literasi adalah pondasi bangsa. Tidak hanya budaya membaca, tetapi budaya berpikir. Kemampuan berpikir tidak datang dari menggulir TikTok tiga jam sehari. Ia muncul dari kebiasaan mengolah informasi, mempertanyakan gagasan, dan membaca dunia—baik melalui buku, diskusi, maupun refleksi.

Jika kita ingin harga buku turun, penulis sejahtera, dan minat baca meningkat, semuanya membutuhkan upaya kolektif. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang berpihak pada literasi, penerbit harus kreatif beradaptasi, dan masyarakat harus menata ulang prioritas. Masa iya paket data tidak pernah absen, tetapi membeli satu buku terasa berat?

Jika tidak berubah, jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu hari IQ kita benar-benar berada pada angka yang membuat kita merenung sambil berkata, “Untung gorila tidak bisa membaca berita ini.”

Sebelum itu terjadi, mari mulai dari langkah kecil. Buka buku. Baca halaman pertama. Lanjutkan ke halaman kedua. Pelan-pelan saja. Literasi bukan soal kecepatan, tetapi soal kebiasaan. Siapa tahu, dari satu buku itu kita bukan hanya menyelamatkan otak sendiri, tetapi juga masa depan bangsa yang sedang rawan turun kelas—baik secara harfiah maupun intelektual.[]