Sore seperti keliru membaca waktu, demikian orang-orang bilang tentang udara di desa Watu Rinding. Ia terlambat panas, tergesa dingin. Kabutnya seperti orang tua yang lupa jalan pulang, hanya bolak-balik di atas ladang jagung. Ada jalan setapak menuju kaki bukit. Rumah Bu Randu berada di kaki bukit itu, bukit yang tanahnya berwarna abu-abu.

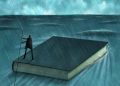

Di rumah itu, Rafa tinggal sejak dua bulan silam. Katanya ia sedang menyusun kisah. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya membawa buku atau mengetik. Yang ada hanya dia duduk di beranda setiap subuh, memandangi langit seperti ingin bertanya kepada sesuatu yang tidak pernah menjawab.

“Apa dia patah hati?” tanya Laras pada Bu Randu suatu pagi.

“Tidak. Katanya, dia sedang menunggu,” sahut Bu Randu sambil mengaduk kopi.

“Menunggu siapa?”

“Bukan siapa. Tapi apa. Katanya, sih, kesempatan.”

Laras, yang bekerja sebagai petugas pos keliling, adalah satu dari tiga manusia muda yang masih bertahan di Watu Rinding. Dua lainnya sibuk dengan ternak ayam kate dan jualan sate kelinci. Laras sendiri lebih suka surat. Bukan karena romantis, tapi karena surat tidak bisa diklik seenaknya. Harus dibuka, dilipat, dihirup, ditaruh di dada sebentar, baru dibaca. Seakan sedang bicara dengan seseorang yang tidak bisa disela.

Rafa mulai mengirim surat. Bukan ke siapa-siapa. Hanya diletakkan di meja teras setiap Rabu sore. Surat-surat itu dibungkus rapi dalam amplop cokelat, bertuliskan: Untuk dibawa ke mana saja, mencari yang mau percaya.

Isinya? Entah. Tentu saja Laras tidak pernah membacanya. Tapi setiap kali ia mengantar surat itu ke alamat acak yang dipilih Rafa dari buku telepon tua yang ditemukan di gudang milik Bu Randu, ia merasa seperti sedang mengantar sesuatu yang penting. Seperti nyawa.

“Apa kau percaya orang bisa menjelma benda?” tanya Rafa kepada Laras yang sedang mengupas jambu air. Mereka duduk di anak tangga teras suatu sore.

“Maksudmu, menjadi jambu seperti ini?”

“Lebih seperti langit. Atau angin. Atau denyut.”

“Aku merasa pernah jadi sebatang lidi,” sahut Laras.

“Kenapa?”

“Kurasa hidupku cuma buat menyapu kekacauan orang lain.”

Rafa tertawa kecil. Tawa yang tidak menular. Lalu ia berkata pelan, “Mungkin itu akan indah. Kalau kau tahu dari mana kekacauan itu berasal.”

“Mungkin. Tapi aku tidak tahu.”

Mereka diam lama. Angin lewat seperti pendengar yang tak diundang.

Suatu hari, sebuah surat datang dari kota. Tanpa pengirim. Hanya amplop putih dengan tulisan tangan yang sangat rapi: Untuk Rafa di tempat yang selalu berubah. Laras menyerahkan surat itu. Rafa membukanya tanpa ekspresi, lalu membaca sambil berdiri. Ia tak duduk setelahnya. Ia tak bicara. Ia hanya berjalan ke arah ladang jagung, menembus kabut, dan tidak kembali hingga malam. Esok paginya, ia sudah di dapur, membuat telur dadar. Biasa saja. Seperti orang yang habis memaki hujan karena sempat basah.

“Kau tak akan bertanya soal surat itu?” tanya Rafa.

“Tidak,” jawab Laras.

“Bagus. Karena aku tidak suka.”

“Tidak suka bicara denganku?

Rafa menggeleng. “Dengan isinya?”

“Kalau begitu aku ralat.”

“Maksudmu?”

“Aku ingin tahu isinya.”

“Hanya permintaan maaf.”

Minggu berikutnya, Laras mengantar surat lagi. Isinya lebih berat. Ia curiga itu bukan lagi surat, melainkan semacam artefak emosional. Surat itu ditujukan kepada siapa saja, dengan alamat tuju: Tempat terakhir menunggu. Laras menebak itu Stasiun Menara. Atau halte bus di depan rumah sakit jiwa lama. Tapi akhirnya ia hanya meletakkan di bawah pohon cemara di bukit utara. Karena menurutnya, menunggu tidak selalu di tempat yang sama.

Esoknya, Rafa pergi. Hanya meninggalkan satu pesan: Terima kasih sudah berkenan menemani. Ia juga meninggalkan satu benda di meja Laras, sebuah batu kecil berbentuk hati. Tidak romantis. Justru terasa seperti sarkasme terhadap mereka yang terlalu berharap.

Tiga minggu kemudian, Laras menerima kiriman paket dari kota. Tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan yang kini dikenalnya: Untuk Laras. Jangan dibuka sebelum tengah malam. Di dalamnya, ada satu bundel naskah novel berjudul: Doa Setelah Pergi. Tebal, penuh coretan, dan halamannya tidak urut.

Naskah itu dimulai dengan kalimat yang membuatnya tercekat: Tokoh utama dalam kisah ini adalah seseorang yang tidak akan sadar bahwa seluruh hidupnya sedang ditulis oleh seseorang yang diam-diam mencintainya dari jauh.

Ia membaca, malam demi malam, dan menemukan dirinya sendiri dalam setiap fragmen. Dalam cara tokoh perempuan menatap langit, menyimpan kata, dan membungkus rindu dalam amplop. Rafa telah menulisnya, hidup Laras, dalam narasi yang ganjil dan penuh teka-teki. Tapi bukan itu yang membuatnya gemetar. Yang membuatnya ingin membakarnya adalah bab terakhir, tentang seorang lelaki yang menghilang, lalu diam-diam menjelma surat, menjelma udara, bahkan menjelma denyut. Lelaki yang mungkin tidak akan pernah benar-benar bisa ia temui, atau memang sejak tanpa sadar Laras cari tapi tak pernah ketemu.

Enam bulan setelah itu, Laras pindah ke kota. Meninggalkan pekerjaannya sebagai pengantar surat. Membuka toko kecil di pinggiran pasar loak, menjual buku-buku tua, peta-peta lama, dan kertas surat bekas. Di dinding tokonya, tergantung satu tulisan: Surat adalah bentuk cinta paling tenang yang tidak ingin dijawab.

Orang-orang yang datang ke tokonya sering bertanya, “Kau punya cerita cinta yang gagal, ya?”

Laras hanya tersenyum. Ia tidak pernah merasa kisah itu gagal. Ia hanya tahu, beberapa orang tidak ditakdirkan untuk hadir, hanya untuk menjelma. Dan itu cukup. Atau, setidaknya tampak cukup. Ketika senja menjelang ia menemukan surat tua yang terselip di antara buku warisan kakeknya. Tulisan tangan yang dikenalnya, Rafa. Tapi ia terkejut ketika membaca tanggal pembuatannya: 13 Mei 1998. Isinya hanya satu kalimat: Jika kau membaca ini, mungkin aku belum ditemukan, atau kau sempat lupa bahwa aku hilang.

Laras menatap langit. Udara diam. Cemara bergoyang ringan. Seekor burung gereja hinggap sebentar di kabel listrik lalu terbang ke arah Timur. Sore itu hanya ada dengung lampu jalan dan langkah-langkah waktu yang terasa jauh.

Menjelang malam, Laras mendapat surat. Tanpa alamat pengirim. Ia membukanya. Surat tanpa tanggal. Tulisan tangan yang tak bisa ia kenali, bukan milik siapa-siapa, seolah ditulis oleh bayangan. Ia membaca ulang surat itu sudah sampai tiga kali, tapi tetap saja terasa seperti membaca pesan dalam mimpi yang nyaris terlupakan begitu bangun.

Laras menyandarkan tubuh di kursi kayu yang berdecit. Listrik di rumah sempat padam sore tadi, membuat nasi yang ditanaknya mentah di tengah. Ia akhirnya makan pisang rebus dengan garam, sambil menduga-duga siapa yang mengirim surat itu.

Di salah satu bagian surat, tertulis: Aku menulis ini bukan untuk menjelaskan, tapi agar kau tahu bahwa pernah ada yang tidak bisa dijelaskan. Laras menandai bagian itu dengan ujung jarinya, seakan-akan bisa mengeluarkan makna seperti menekan tombol. Tapi tetap hampa.

Angin malam menyusup lewat kisi-kisi jendela. Lampu sudah menyala lagi, tapi ia tetap membiarkan ruangan temaram. Hanya satu lampu meja yang menyala kuning pudar. Bayangan tubuhnya menempel di dinding seperti seseorang yang mengintip dari masa lalu.

Di luar, ranting cemara menggesek-gesek pelan atap seng. Burung gagak mengetuk-ngetuk dahan dengan paruhnya. Tidak ada yang datang malam itu. Tapi Laras merasa seperti baru saja ditinggal. Bukan oleh yang datang, tapi oleh yang tak berhasil ditemukan.

Ia melipat kembali surat itu, dengan perlahan, seolah takut melukai isinya. Lalu menaruhnya di balik novel tua yang tak lagi dibacanya. Novel itu semacam kuburan yang baik, tenang, dan tak banyak tanya.

Malam makin larut. Laras menutup jendela, tapi tak menutup tirai. Ia membiarkan langit tetap bisa menatap ke dalam kamarnya. Barangkali, jika surat itu ingin kembali, ia akan tahu caranya pulang. Dan nama, pikir Laras sebelum tidur, bukan lagi sesuatu yang bisa menjelaskan siapa.[]