Jenuh, putus asa, tertekan, lelah, hingga apatis. Setidaknya lima hal tersebut yang mendominasi ruang akal dan perasaan saya saat ini. Lima hal yang teramat sangat “wah” buat saya yang selalu merasa powerful dan energik dalam berkeseharian. Di mana biasanya senyum-senyum dengan murahnya terlemparkan. Hingga cangkeman-cangkeman rusak yang nampaknya cukup untuk membuat sekeliling saya terbahak-bahak. Biasanya.

Suddenly atau kok ndilalah-nya, kebiasaan-kebiasaan itu semakin waktu semakin runtuh. Semakin rapuh setiap jam, hari, hingga satuan-satuan waktu yang belum juga saya tahu kapan pastinya dimulai. Begitu juga dengan kapan berakhirnya. Ibarat lagu, intro saja belum, mosok mau outro.

The Beatles, Queen, John Mayer, Eric Clapton, hingga KiaiKanjeng pun tampak “biasa saja” untuk saya yang sekarang—jenuh, putus asa, dll. Biasa saja bukan lantas saya meremehkan musikalitas mereka semua. Wong mereka itu maestro kok. Lebih-lebih buat saya. Musik-musik mereka membentengi selera musik saya dari terpaan musik-musik indie zaman sekarang. Bukan berarti saya merendahkan musisi zaman sekarang, lho. Cuma saya saja yang sudah terlanjur yoi dengan The Beatles dkk. tadi.

Tapi ada satu lagu yang menurut saya renung-able, dari grup musik yang sezaman dengan The Beatles, yakni Bee Gees. Mungkin kanca-kanca akan familiar dengan harmonisasi vokal mereka di lagu “How Deep is Your Love”, yang selama ini saya belum bisa membawakan lagunya dengan gitar. Buat kanca-kanca yang mau ngajarin saya memahami chord-chord aneh era 60-80-an, mbok sini datang ke Syini Kopi. Plis. Tulung. Bingung kalau tiba-tiba ada Mas Patub Letto datang minta/request musik zaman segitu.

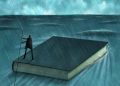

Oh, lagu yang bakal saya bahas bukan How Deep is Your Love, sebab buat saya ada yang lebih mengena. Lebih mak tratap ning ati. Judulnya “I Started a Joke”, dirilis tahun 1968 dan merupakan salah satu nomor dari album “Idea”. Kanca-kanca mungkin bisa merelakan sedikit bandwidth-nya buat berselancar di platform musik dan dengarkan lagunya. Sekarang boleh, atau nanti setelah membaca tulisan ini. Amat disarankan untuk mendengarkannya sembari menyebrangi sepi.

***

“I started a joke, which started the whole world crying

But I didn’t see, that the joke was on me”

Aku memulai sebuah lelucon, yang mana malah membuat sekelilingku menangis. Dengan spontanitas yang ber-sanad dari kebiasaan. Kebiasaan yang muncul dari perbuatan. Perbuatan yang turun dari ucapan. Ucapan yang lahir atas pikiran. Ah, bukannya lelucon yang kulontarkan itu lucu? Bukannya candaan-candaan dengan gimmick konyolku itu menghiburmu? Lantas mengapa kalian menangis? Bukankah sebuah kebodohan untuk menangisi sebuah lelucon?

Tapi sebentar, apa betul ada sisi menyedihkan dari leluconku yang perlu ditangisi? Mengapa tak kulihat kesengsaraan diriku sendiri? Atau jangan-jangan, lelucon itu betul bersandar dari kebodohan diriku sendiri?

“I started to cry, which started the whole world laughing,

oh if I’d only seen that the joke was on me”

Setelah kusadari—atas cemoohan kalian tentang betapa sengsaranya diriku, bahwa lelucon bodoh itu memang tak pantas untuk kulontarkan, maka menangislah pula kebodohanku ini. Dengan sedalam-dalamnya aku menangis, justru kalian malah tertawa. Bukankah respons semacam itu berkebalikan? Aku memberi lelucon kalian menangis, aku menangis kalian justru tertawa?

Terlambatkah kebodohanku ini menyadari apa yang ada? Sial. Andai saja aku mengetahui kebodohanku sebelum kalian bertingkah seperti itu. Yang harusnya tertawa malah menangis, yang harusnya turut prihatin malah terbahak-bahak. Ini yang disebut dunia?

“I looked at the skies, running my hands over my eyes.

And I felt out of bed, hurting my head from things that I said”

Maka bila penduduk bawah langit tak merangkulku untuk mengenal diriku sendiri, mengapa bukan pada langit saja aku melontarkan semuanya? Sial lagi. Memalukan betul kebodohanku ini. Kekuasaanku atas diriku sendiri sudah kuserahkan sepenuhnya oleh si Pemilik Langit. Kututup jarak pandangku sependek mungkin dengan kedua tanganku, hingga kegelapanlah yang merangkul diriku. Sunyi, sepi, dan apa adanya.

Dan aku jatuh dari zona nyamanku, ruang ketenanganku atas begitu dalam bodohnya diriku. Tak mengapa untuk bersakit-sakitan dari apa yang selama ini kuperbuat. Memang sudah saatnya menebus kebodohanku ini. Hilanglah sejenak akal kepalaku, agar si nurani muncul dengan kemauannya sendiri.

“‘Till I finally died, which started the whole world living.

Oh, if I’d only seen that the joke was on me”

Hingga akhirnya bagian dari diriku mati. Bagian-bagian yang sejauh ini melangkahkan kakiku untuk membuat orang lain menangis dengan leluconku, dan membuat mereka tertawa pula dengan kesedihanku. Tiada yang sama sekali pantas untuk kujadikan bekal saat nanti mati, selain membunuh terlebih dahulu bagian-bagian menyialkan tadi.

Setidaknya itulah yang kalian butuhkan, bukan? Memusnahkan egoisme diri sendiri dan bertindak sebagaimana mestinya aku bertindak. Sebagai manusia, sebagai makhluk-Nya, sebagai satu kesatuan dengan kalian. Lagi-lagi andai saja kalau aku mengetahui itu semua dari awal. Tidak melewati caci-maki, bualan, hingga tangisan kalian untuk menjadikan aku seperti ini. Mengapa bukan dengan rangkulan? Atau mungkin sapaan? Atau mungkin menganggap bahwa aku ini ada?

Atau, mungkin Dia yang tak kalian anggap membuat kalian juga menganggap bahwa aku ini ada? Sial. Aku ini tiada. Dia yang ada.

Malioboro, Juni 2021

Comments 1