Saya percaya bahwa sejak semula kita diciptakan dengan rancangan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Namun, keberadaan media sosial laksana negara api yang menyerang. Melalui fitur-fiturnya, kita bisa melihat hijaunya rumput tokoh ini atau selebritas itu. Sembari membandingkan keberuntungan orang lain, batin justru memandang iba terhadap diri sendiri. Padahal Tuhan sudah begitu rahman kepada kita, tapi manusia memang tak pernah puas hatinya.

Setiap kali membuka jagat maya, entah mengapa jemari saya seolah hilang kendali. Hal tersebut diperparah dengan pikiran yang gemar memanipulasi diri: lima menit lagi, ah scrolling twitternya atau lima belas menit lagi, deh, buka instagramnya. Eh, nyatanya layar ponsel masih menyala sampai dua jam kemudian.

Tidak jarang saya dibuat takjub oleh kemampuan akal dalam mengelabui diri sendiri ini. Boleh jadi, handphone memang lepas dari genggaman dan pikiran juga telah menyusun skala prioritas kegiatan untuk dirampungkan. Namun, ada saja persoalan lain—yang meski tidak penting—saya kerjakan terlebih dahulu. Seolah-olah persoalan tersebut harus diselesaikan saat itu juga, seakan jika tidak begitu, maka bumi akan berhenti berputar pada porosnya.

Kurang ajarnya, ketika perkara tersebut selesai, saya tidak lantas beranjak ke rencana awal, melainkan justru mencari kesibukan lain layaknya orang gabut. Kurang kerjaan. Padahal, tugas yang ini deadline-nya sebentar lagi. Pekerjaan yang itu mestinya diselesaikan hari ini. Kewajiban yang lain idealnya dicicil sedari sekarang sebab ada banyak capaian yang harus dituntaskan. Tetapi, agaknya pikiran memang suka ke sana kemari tanpa ada niat berhenti.

Ia terus mengada-ada, membual dengan alasan payahnya jika semua tetek-bengek itu tidak memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Realitanya, berulang kali saya menyadari bahwa dengan menuruti pola pikir tersebut maka napas kerja terasa memburu. Oleh karena itu, saya mencoba menarik benang merah apa penyebab dari kebiasaan buruk itu. Kesimpulannya, paling tidak ada dua hal sebagai pemicu, yaitu: stres dan gelisah.

Perihal rasa gelisah ini, saya memiliki parameter pribadi. Sederhana saja, bila saya terlalu banyak menonton story WhatsApp atau begitu lama bermain media sosial tanpa tujuan berarti, maka besar kemungkinan saya sedang tidak baik-baik saja. Dengan membuka media sosial, melihat bagaimana kehidupan orang lain berjalan, itu tandanya saya butuh hiburan agar perhatian teralihkan.

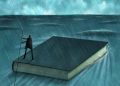

Ringkasnya, saya hanya sedang menghindar dari kecamuk batin. Yaps, sebentuk pelarian!–atau dalam bahasa ‘noraknya’ disebut “eskapisme”. Saya belum mampu (baca: mau) untuk menghadapi diri sendiri sehingga pelarian paling mudah dan cepat adalah dengan bermedia sosial tadi. Bisa dikatakan, keberadaan media sosial dewasa ini tak ubahnya pil ekstasi: membikin candu dengan kebahagiaan semu.

Paradoks sekali. Menghindari rasa gelisah dengan obat yang efek sampingnya bisa membuat semakin gundah.

Pelarian—apapun bentuknya—tidak baik jika berlebihan. Sejauh apapun berlari, kaki memiliki kapasitas sendiri. Sekeras apapun kita mengelak, hati tetap mempunyai kehendak. Ia akan mengirim sinyal, mengajak kita berbicara meski mulut kehilangan kata-kata. Ironisnya, di dunia serba digital seperti sekarang kita semakin mudah mencari pelarian. Dan, media sosial bisa menjadi ruang membahayakan bila tidak ada kontrol diri dari masing-masing pribadi.

Upaya yang saya lakukan untuk mengurangi intensitas bermain medsos salah satunya dengan menghapus beberapa aplikasi. Twitter, contohnya. Kalau Instagram, wah, saya belum bisa. Saya masih senang mainan filter jeh, hehe. Cara lainnya yang biasa saya terapkan adalah dengan menanyai diri sendiri apa tujuan saya membuka suatu aplikasi. Misalnya, saya hendak membuka WhatsApp.

Sebelum jempol beraksi, saya akan bertanya ke diri sendiri apa yang hendak dilakukan pada aplikasi tersebut. Mungkin untuk membalas pesan tadi malam, sekadar melihat beberapa story teman, atau bahkan cuma memastikan apakah si dia sudah melihat status saya (eghmm!). Apapun tujuannya, saya harus patuh aturan: jika tujuan tersebut telah terpenuhi, otomatis saya kudu hengkang dan kembali ke dunia nyata.

Tidak dipungkiri, gawai dan internet sangat memudahkan kita dalam beraktivitas. Sekarang jika ingin memesan tiket, menonton film, menulis, berjualan, membaca, belajar, dan sebagainya, bisa dilakukan hanya melalui ponsel pintar. Begitu praktis dan efisien. Sangat canggih sampai tak jarang sang pengguna kelabakan dibuatnya. Saya yakin jika segala fasilitas ini hadir tidak lain untuk memudahkan manusia.

Hanya saja, pengendalian diri juga perlu diperhatikan agar hidup tetap seimbang. Kita mempunyai kuasa penuh dalam mengarahkan serta memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan begitu, semoga tidak ada waktu yang terlewat dengan sia-sia, bukan?

***

Nah, menyiasati diri sendiri memang tidak mudah. Apalagi jika kaitannya dengan mengambil jarak terhadap gawai dan internet. Namun, setidaknya mari biarkan pikiran kalap sejenak tatkala lepas dari dunia maya. Biar saja ia ditarik oleh realita. Ia perlu mengambil jeda agar bisa mendengarkan, memahami, menerima, lantas menuntaskan hal-hal yang selama ini ia khawatirkan. Jika tidak begini, dengan kecanggihan teknologi mungkin kita hanya pandai bersembunyi tanpa berani menantang persoalan itu sendiri.[]