Dulu, nenek moyang kita sering berlarian keluar-masuk hutan jika anak-anak mereka menderita sakit—apapun penyakitnya. Bukan memohon ilmu hitam seperti yang dituduhkan oleh ilmuwan abad ke-16, melainkan karena di hutanlah obat-obatan itu tersedia. Hingga muncullah revolusi ilmiah, sebagai tahap awal memblokade hutan, menghalangi langkah nenek moyang kita. Dan tindakan paling brutal adalah genosida terhadap dukun perempuan seperti yang dicatat Carolyn Merchant dalam The Death of Nature.

Kita perlu mengutuk pembantaian tersebut, sebab setiap ada satu kematian dukun perempuan, berarti ada satu perpustakaan obat menghilang.

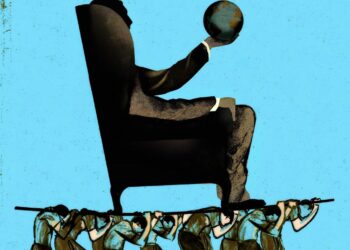

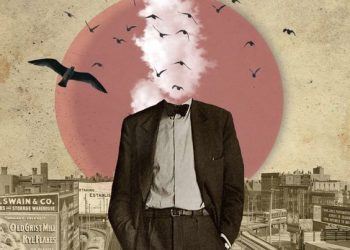

Manusia tak mampu lagi menerjemahkan fungsi hutan: apa gunanya, apa manfaatnya, kenapa harus ada. Rimbun hijau yang membelukar jutaan hektar kemudian dianggap sebagai penghalang kemajuan dan simbol kegelapan (kemiskinan). Sapere aude! Seruan Immanuel Kant untuk menandari zaman pencerahan, sekaligus tanda dominasi manusia atas alam. Hutan sudah kehilangan tajinya. Ia dengan mudah digilas oleh kaki tangan modernisme yang berlindung di balik ideologi kemajuan (ideology of progress).

Lima abad telah lewat, dunia mengalami “perkembangan” pesat; phallotechnology menjadi eksekutor lingkungan-alam; bangunan meninggi menjadi tren, karena semakin menyempitnya tanah; dunia serba-cepat serta terlipatnya ruang dan waktu, adalah ciri kehidupan masyarakat modern (maju).

Semuanya maju, kecuali hutan!

Hutan (alam) ditempatkan di bawah manusia dalam hierarki kehidupan (antropomorfisme), bukan setara. Padahal, manusia adalah organisme yang berada di dalam ekosistem alam dan masuk ke dalam rantai makanan bersama organisme lainnya (radical-ecology).

Pertumbuhan hutan tidak bisa mengimbangi kecepatan manusia (antroposen) dalam menghancurkannya. Sementara itu, manusia menuntut kebutuhan pangan dan obat-obatan harus selalu terpenuhi. Setelah lelah dan terseok-seok akibat berjibaku dengan dunia yang serba cepat, dari mana pangan dan obat-obatan itu didapat?

Kita tak perlu rapat untuk menyetujui “dunia modern itu membenci warna hijau hutan”. Karena di Kalimantan sudah terbukti, bahwa dunia modern lebih mencintai warna hitam kecoklatan serta lubang menganga di tengah hutan. Asap yang menyelimuti satu provinsi berminggu-minggu adalah sisa pesta dunia modern dalam semalam.

Kita jadi mengerti kenapa Samin Surosentiko dan pengikutnya tidak mau menggunakan boso kromo versi Keraton Surakarta ketika Belanda sedang bertamu. Ya, karena mereka datang membawa misi modernisasi ke wilayah Kendeng. Sudah berapa ratus tahun berlalu, hingga sekarang masyarakat Kendeng masih memberi sikap yang sama terhadap modernisasi.

***

Manusia sering menganggap hutan (alam) sebagai benda, tidak mengakuinya sebagai subjek hidup. Terlebih ketika Judeo-Christian memerintahkan “fill the earth and subdue it”, negara Barat semakin gencar mendekonstruksi alam serta menganggap Pagan dan Nordik di Jerman sebagai kafir. Jika mau legowo membuka mata dan mendengarkan suara Pagan dan Nordik—juga aliran kepercayaan lokal—sebenarnya mereka adalah penjaga keberlanjutan alam (hutan).

Di zaman yang terlalu lanjut ini, agama-agama Semit perlu belajar dengan kepercayaan lokal soal hubungan manusia-alam. Stefanie Schnurbein telah menuntun melalui esai nya dalam buku Norse Revival berjudul Asatru – A Religion of Nature? untuk mempertimbangkan konsep aliran kepercayaan sebagai pemandu gerakan sosial. Asatru berpegang pada keseimbangan alam sebagai kesuksesan; dan menganggap modernisasi, industrialisasi, dan darwinisme sosial yang rasis sebagai bentuk kemunduran—ada sesuatu yang hilang dari diri mereka.

Ini berkaitan dengan bagaimana manusia menemukan Tuhan-nya. Asatru mengonsepkan kekuatan alam (forces of nature) sebagai perwujudan dewa. Dengan begitu, menghancurkan hutan adalah tindakan membinasakan dewa—Tuhan. Sebab, nature religion didasarkan pada pertukaran antara manusia dan alam. Alam sebagai jembatan menuju Yang Maha Agung. Jika hutan dihancurkan, maka mereka kehilangan ruang spiritual.

Manusia modern mungkin akan kesulitan menerima ini, atau menerima tapi diam-diam menghamba pada kemajuan: yang merusak biar diwakilkan orang lain saja, saya tinggal menikmati hasilnya. Tapi jalan untuk bersama-sama menyadari pentingnya fungsi hutan belum tertutup. Kita perlu sedikit merenungkan hal-hal kecil di sekitar kita sebagai instrumen memenuhi hak hutan untuk menghijau.

Misalnya, kehidupan yang lebih sehat dan alami adalah kebutuhan manusia saat ini, bukan mengencangkan sabuk industrialisasi; sebab ketersediaan air bersih ditentukan melalui itu. Kita dapat menengok pinggiran Jakarta selama pandemi yang mengalami kekurangan air bersih. Hal itu disebabkan adanya privatisasi air oleh perusahaan. Oleh karenanya, masyarakat sekitar harus mengeluarkan uang untuk bisa menikmati hanya seember air.

Garut baru saja diterjang banjir akibat praktik penggundulan hutan. Penggundulan tersebut menyebabkan serapan air hujan ke dalam tanah melambat. Lalu, krisis pangan yang kita alami sepanjang pandemi ini tak luput dari praktik deforestasi. Sementara itu deforestasi memberi dampak lanjutan, yaitu semakin dekatnya ruang hidup antara hewan dengan manusia; sekaligus menjadi awal dari zoonosis—virus Covid-19 adalah contohnya. Kemudian semua orang menganggap peristiwa tersebut sebagai bencana alam. Bukankah lebih tepat jika disebut human-made disaster? Bencana akibat ulah tangan (bikinan) manusia?

Sekarang tak ada yang bisa ditawarkan kecuali membiarkan hutan menghijau, memperbarui diri untuk kehidupan multiorganisme. Hijau melambangkan kesuburan, rimbun, dan mengandung udara bersih dan kesejukan. Ia Maha Hijau, bukan hijau layaknya terminologi revolusi hijau ala Orba; tetapi hijau sebagai kedaulatan alam dan masyarakat lokal—bukan hanya pusat dan elit. Ia juga berarti hutan yang menyediakan ruang spiritual bagi manusia, kebutuhan pangan, dan tempat rantai makanan berputar; bukan mengukuhkan pemangsa tunggal: manusia.[]