Menangkap realitas kehidupan secara esensial adalah aktivitas penuh kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita bisa dan mampu menangkap esensi dari realitas itu tersendiri? Kalaupun bisa, bagaimanakah caranya? Dan bagaimana pula jika kita tidak bisa menangkap sebuah realitas?

Tenang, janganlah khawatir dan jangan pula bersedih hati. Tuhan Seluruh Alam telah memberi sertifikasi khusus bagi kita –manusia– dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan-Nya. Secara eksplisit tertuang dalam kalimat cinta-Nya pada Qs. At-Tin (95): 4.

“Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Contoh aplikatifnya seperti Rabi’ah al-Adawiyah (713-801 M), Ia rela hidup dalam keadaan miskin secara materi, bersikap zuhd, dan ungkapan-ungkapan penuh cinta kepada Tuhannya terlantunkan pada beberapa bait dari syair-syairnya (Jalaludin 2020)

“Tuhanku, malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku Engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah Engkau tolak hingga aku merasa sedih. Demi Kemahakuasaan-Mu, inilah yang akan kulakukan selama aku Engkau beri hayat. Sekiranya Engkau usir aku dari depan pintu-Mu, aku tidak akan pergi, karena cintaku pada-Mu telah memenuhi hatiku”.

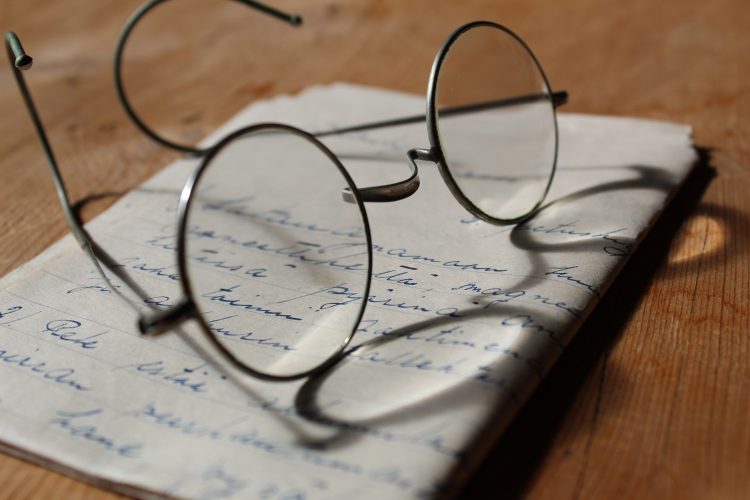

Struktur Kacamata

Analogi kacamata, yang saya rasa tepat untuk menggambarkannya. Kita tahu bersama, jika penderita rabun dekat (hipermetropi) dapat ditolong dengan kacamata berlensa positif (cembung), sedangkan penderita rabun jauh (miopi) dapat ditolong dengan kacamata berlensa minus (cekung). Apa jadinya jika penderita hipermetropi memakai lensa minus, atau sebaliknya penderita miopi memakai lensa positif? Bukan hanya blur, pusing kepala jadinya. Begitu pula jika kita memakai lensa kehidupan yang kurang sesuai, esensi kehidupan tidak bisa tertangkap dengan baik, dan atau kita yang tidak mampu menangkapnya dengan jelas, blur.

Di sisi lain, struktur kacamata bukan hanya sebatas lensa, ada bagian lain yang turut andil memfungsikan kegunaan kacamata sebagai alat bantu melihat. Namun, dari sekian banyak bagian yang membentuk kacamata, ada satu bagian paling urgen, vital dan tidak bisa tidak kehadirannya harus ada, yakni bagian lensa. Penggunaan lensa yang sesuai, berkualitas baik dan penggunaannya secara tepat dalam kacamata, akan memberikan efek penglihatan secara baik, jernih dan berkualitas terhadap objek penglihatan. Jadi, kehadiran lensa pada kacamata, mulai dari pemilihan, penerapan dan penggunaannya sesuai kebutuhan manusia adalah keniscayaan.

Nah, dalam diri manusia pun tak ubahnya struktur kacamata, terdapat sekian banyak bagian yang terkait atau terhubung satu sama lain. Dimana keterhubungan itu membentuk satu tujuan sebagaimana kacamata, yakni membidik objek secara baik, jernih dan berkualitas. Adapun bagian vital pada diri manusia adalah bagian yang biasa disebut dengan qalb (hati). “Jika qalb-nya baik, maka baiklah bagian lain pada diri manusia. Sebaliknya, jika qalb nya buruk, maka buruklah bagian lain pada diri manusa”

Begitu urgennya qalb ini, sampai terdapat kisah bahwa ada orang masuk surga (paradise) hanya berbekal qalb yang bersih. Lalu, bagaimanakah caranya agar qalb kita mencapai derajat demikian, qalbun salim (hati yang selamat) ? Jawabannya tentu banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh kepadanya, salah satunya, bagi seorang akademisi haruslah dapat mengetahui, memahami dan memaknai betul terhadap wordview (pandangan alam) yang ada, terkhusus pada worldview yang kita pakai.

Varian Worldview

Pandangan alam (worldview), diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap objek pandangannya. Adapun lingkup objek pandangan meliputi alam, Tuhan dan manusia. Singkatnya, sebagian varian worldview dapat tergambarkan melalui konsep berikut

Pertama, worldview terhadap alam. Adapun dalam sejarah perkembangan manusia, alam sebagai objek kajian dapat terklasifikasikan menjadi tiga pandangan atau aliran, yakni pandangan monoisme, dualisme dan politeisme. Monoisme menganggap alam terbentuk dari satu unsur saja, entah unsur itu berupa air saja (Thales, 642-546 SM), api saja (Heraclitus, 540-480 SM) atau udara saja (Anaximenes, 490-430 SM). Sedangkan dualisme menganggap alam terbentuk dari dua unsur, terwakili oleh Plato (427-347 SM) dan Thomas Hyde (1700). Terakhir, politeisme menganggap alam terbentuk dari banyak unsur, yang terwakili oleh bangsa Yunani terhadap kepercayaan kepada berbagai macam dewa-dewa (Marliani 2014).

Kedua, worldview terhadap Tuhan. Hampir sama dengan worldview terhadap alam, hanya saja cara pandang terhadap Tuhan terklasifikasikan menjadi dua pandangan atau aliran, monoteisme dan politeisme. Monoteisme yang menganggap Tuhan itu satu, tanpa utak-atik dan campur tangan dari pihak lain, sedangkan politeisme menganggap Tuhan itu banyak, atau mempunyai keluarga, atau mempunyai titisan, dan term lain yang sepadan.

Ketiga, worldview terhadap manusia. Pada objek manusia, banyak konsepsi terhadapnya, diantaranya terdapat klasifikasi ketika memandang manusia menjadi empat pandangan atau madzhab, yakni

Madzhab fatalis-pasif, madzhab yang menyatakan bahwa jati diri seseorang sudah menjadi ketetapan Tuhan (‘ilmu azali), dimana jati diri dapat dialirkan kepada ketururannya secara kodrati, dan keberadaan seseorang di muka bumi bagaikan wayang dalam sebuah pentas pertunjukan;

Madzhab netral-pasif, menyatakan bahwa jati diri seseorang pada mulanya bersifat kosong, lingkungan luar lah yang mempengaruhi sekaligus membentuk jati diri seseorang, oleh karenanya jati diri seseorang dapat terdeteksi dari teman dekatnya dalam bergaul;

Madzhab positif-aktif, menegaskan bahwa jati diri seseorang itu sesuai fitrah (cenderung) kepada kebaikan (hanif), dan jika bersikap negatif, maka itu merupakan pengaruh dari luar dan bersifat aksidental; dan

Madzhab dualis-aktif, menyatakan bahwa jati diri seseorang bersifat ganda, yakni cenderung kepada kebaikan dan kejahatan, hal ini atas dasar seseorang diciptakan dari bahan dasar berupa tanah dan ruh (kedua unsur ini mempunyai daya tangkap sama-menyeluruh).

Alhasil, dua madzhab terakhir adalah pilihan logis dalam membentuk jati diri seseorang yang kuat dan positif, dikarenakan faktor hereditas, faktor lingkungan, faktor kebebasan seseorang sangat menentukan itu semua, dan menentukan pula nasibnya yang berawal dari mindset dan faktor hidayah Tuhan (Maragustam 2013).

Sikap Akademisi

Setelah mengerti bagian vital pada struktur kacamata dan diri seseorang, serta cara menuju qalbun salim dengan mengetahui berbagai macam worldview, maka aspek pelengkap dan memang harus ada pada seorang akademisi dalam menangkap realitas secara baik, jernih dan berkualitas, adalah akademisi yang mempunyai sikap bermoral, beretika, beradab, dan berakhlak. Jika dapat diringkas, sikap akademisi itu tertanam sebagai sosok muslim, mukmin, dan muhsin. Masing-masing term itu mempunyai dimensi serta tingkatannya secara berurutan.

Sosok muslim, mencerminkan seorang akademisi yang harus secara optimal dalam mengerahkan seluruh kemampuan dan kerja kerasnya demi menemukan, meyakini dan mengonfismasikan kalimat syahadat di seluruh dimensi akademisnya. Sedangkan sosok mukmin, menandakan seorang akademisi penuh keyakinan terhadap-Nya bahwa seluruh realitas terjadi atas kehendak, qadha dan qadar-Nya. Dan sosok muhsin, termanifestasikan bagi seluruh aktivitas hidup dan kehidupan seorang akademisi secara baik, sesuai aturan, mendahulukan orang lain, tanpa pamrih dan hanya berharap wajah-Nya semata.