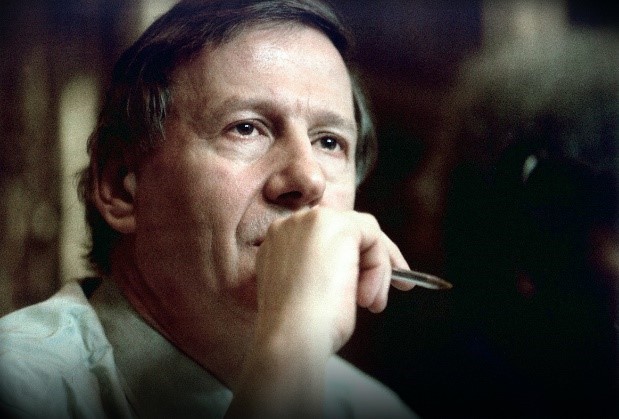

Anthony Giddens adalah mantan Direktur London School of Economics (LSE) yang tercatat sebagai salah satu sosiolog penting dunia menjelang akhir abad 20. Giddens lahir pada 18 Januari 1938. Ia pernah belajar di Universitas Hull, London School Economics, dan Universitas London. Giddens pernah diangkat sebagai dosen di Universitas Leicester pada tahun 1961, dosen di Universitas Cambridge dan sebagai fellow di King’s College, hingga pada tahun 1985 Ia diangkat sebagai Profesor Sosiologi di Universitas Cambridge.

Giddens telah menulis lebih dari 57 judul buku, seperti karya fenomenalnya berjudul The Class Structure of Advanced Society (1975), A Contemporary Critique of Historical Materialism (1981), The Consitution of Society : Outline of the Theory of Structuration (1984), Modernity and Self-Identity (1991) dan Transformation Intimacy (1992). Di luar pendidikan, Giddens juga dikenal sebagai orang yang memberi warna penting bagi perkembangan dunia politik di Eropa dan dunia (Rianayati Kusmini P, 2019: 66).

Strukturasi Sosial

Pandangan Anthony Giddens tentang strukturasi dalam ilmu sosial berlatar belakang dari kegelisahannya atas pendekatan fungsionalisme, strukturalisme, dan post-strukturalisme (Haryanto, 2014: 59). Menurutnya, meskipun beberapa pendekatan sebelumnya pun berupaya untuk mengekspresikan fenomena sosial secara alami, namun hubungan antara pelaku (agen) dan struktur bukanlah suatu dualisme (sesuatu yang berlawanan), melainkan bersifat dualitas atau timbal balik.

Agen sendiri adalah pelaku sosial berpengetahuan tinggi dan mempunyai kecakapan untuk memahami tindakannya sendiri. Agen berperan aktif dalam membentuk struktur sosial di sepanjang ruang dan waktu. Sedangkan struktur menurutnya adalah medium sekaligus hasil dari interaksi sosial. Maksudnya adalah bahwa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan struktur-struktur, yang mana seolah-olah struktur-struktur itu adalah seperangkat aturan dan beragam sumber daya. Ketika kita mengikuti aturan-aturan ini, secara otomatis–kita dalam pengertian tertentu–telah menciptakan struktur sosial tersebut.

Agen dan struktur tidaklah dapat dipahami secara terpisah satu sama lain. Keduanya bukanlah fenomena yang bisa berdiri sendiri (dualisme), akan tetapi mencerminkan adanya hubungan timbal balik di antara keduanya (dualitas). Dualitas sendiri merupakan suatu pandangan yang aktif dan dinamis tentang struktur sosial sebagai sesuatu yang tersusun dari agen-agen sosial yang berpengetahuan yang berulang kali menggunakan seperangkat aturan-aturan dan sumber-sumber daya.

Singkatnya, ketika bertindak dalam aneka situasi sosial, para aktor-aktor sosial (agen) menggunakan aturan-aturan atau isyarat-isyarat sosial (struktur), di mana dalam menggunakan isyarat-isyarat ini dan sekaligus mengulang-ulangnya, maka aturan pun tercipta (diciptakan). Hal inilah yang disebut dengan penciptaan struktur sosial secara berulang-ulang.

Sehingga, strukturasi sosial merupakan kondisi untuk menjelaskan bagaimana tatanan sosial mempunyai hubungan dualitas antara pelaku (agen) dengan struktur (seperangkat aturan dan atau berbagai sumber daya). Yang mana, hubungan dualitas dalam reproduksi sosial ini dijelaskan oleh Anthony Giddens menjadi tiga tingkat kesadaran atau tiga tingkat dimensi internal dalam diri manusia.

Ketiga tingkat kesadaran dalam diri manusia. Pertama, tingkat kesadaran kognisi atau motivasi tidak sadar (berupa keinginan atau kebutuhan manusia yang berpotensi mengarahkan pada tindakan). Kedua, tingkat kesadaran diskursif (berupa pengetahuan tindakan manusia yang bisa diperjelas dan diperinci). Ketiga, tingkat kesadaran praktis (pengetahuan manusia yang perlu dipertanyakan kembali). Melalui tingkat kesadaran praktis inilah sebagai kunci untuk memahami bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial masyarakat lambat laun menjadi struktur sosial yang tecipta (diciptakan), di mana struktur (aturan dan sumber daya) mampu mengekang sekaligus memampukan praktik sosial masyarakat (Thoyibbah 2016: 140).

Kritik Terhadap Strukturasi

Teori struktural yang ditawarkan Anthony Giddens sebagai tindakan represif atas dualisme struktur tidak terlepas dari kelemahannya dalam menjelaskan posisi dualitas itu sendiri. Di mana perkembangan skema dualitas dengan cepat bergeser ke satu posisi di mana muncul suatu dualisme di antara dua sudut pandang, yaitu sudut pandang “struktural”, di mana “tindakan strategis” tercakup, dan sudut pandang yang lain berupa “tindakan strategis” di mana “struktur” termasuk didalamnya (E. Setiyawati A 2012:50). Jika dikaitkan dengan era sekarang, paradigma seperti ini akan menimbulkan bias bagi kalangan proletariat, dan pada akhirnya memunculkan konflik kelas sebagai pembenaran atas tindakan amoral bersama, alih-alih menjunjung nilai persamaan sosial di antara keduanya.[]