Ketika hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada tahun 2025 dari murid-murid kelas 12 Sekolah Menengah Atas dan sederajat dikatakan rendah, banyak pihak yang mudah memberikan komentar bernada sinis. Mereka merasa kecewa akan hasil tersebut. Fenomena ini lazim, seperti halnya pada wacana yang berkembang saat beberapa survei menunjukkan literasi kita rendah. Ruang publik kita disibukkan untuk lekas memberi evaluasi pada pihak tertentu.

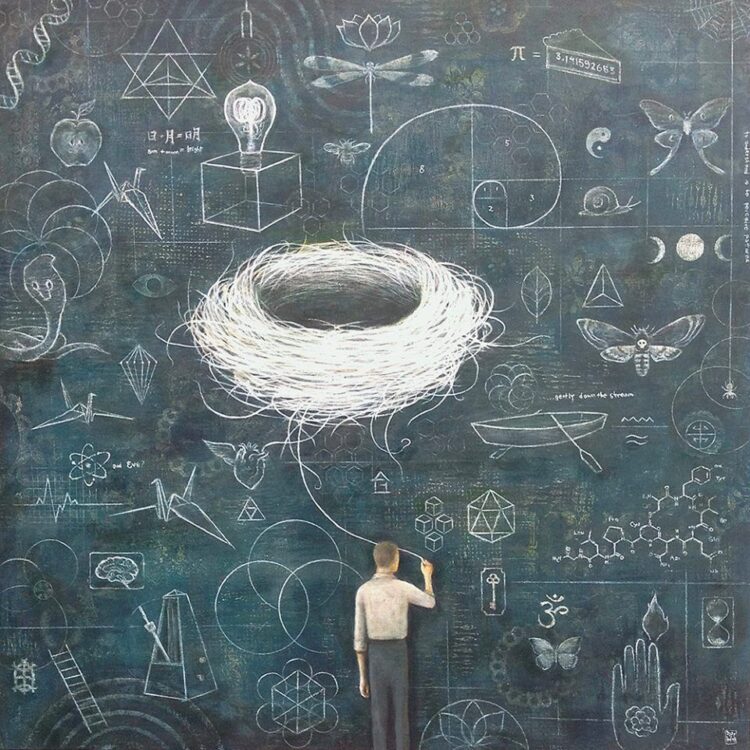

Akan tetapi, fenomena tersebut memunculkan satu pertanyaan penting: mengapa logika berpikir kita terjebak pada narasi faktual yang didasarkan pada angka? Sedangkan di sisi lain, kita luput pada satu hal mendasar: keberlanjutan berpikir. Kemauan untuk melakukan koreksi yang berkesinambungan dan terukur. Hal itu berguna untuk melatih dan membiasakan tindakan sebagai jalan kebaikan. Tidak cukup kalau hanya mengutuk hasil. Itu berkait dengan “kebudayaan ruang publik” dalam menempatkan matematika dan sains.

Artinya, jika didasarkan pada sebuah hasil, hanya akan berujung pada kemarahan semata dan menjadi sebuah kesia-siaan. Ini tak terlepas dari kemungkinan banyak pihak itu juga abai pada pembiasaan diri untuk terus mau belajar dan mempraktikkan konsep sains maupun matematika. Masalah besarnya kemudian dalam tataran pendidikan, selalu ada siklus yang menjadi pihak yang disalahkan, baik itu murid, guru, maupun kurikulum pendidikan itu sendiri.

Menaja Kecerdasan Majemuk

Manusia pada dasarnya memang memiliki egonya masing-masing. Akan tetapi, dalam kehidupan berkelompok masyarakat, ada satu realitas yang bisa menyatukannya: realitas intersubjektif. Istilah yang sering disinggung oleh sejarawan Yuval Noah Harari di dalam banyak karyanya adalah sebuah kenyataan yang dibangun atas kesepakatan bersama di dalam menjalani kehidupan. Setiap anggota kelompok memiliki konsensus terhadap tindakan di dalam keseharian. Seperti kita ketahui, beberapa contohnya adalah negara, budaya, uang, hingga norma.

Hal itulah yang menuntun kita untuk menyadari tindakan apa yang bisa dilakukan dalam realitas intersubjektif itu. Pada aras kolektivitas itulah muncul apa yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Melihat berbagai persoalan, saya makin yakin bahwa banyak ruang percakapan kita perlu dikonstruksi pada konsep kecerdasan majemuk. Itu kemudian melahirkan kemauan untuk bekerja sama. Dan fakta rendahnya kecakapan matematika dan sains sudah semestinya diletakkan sebagai realitas intersubjektif.

Pada asas itu, setiap anggota kelompok masyarakat berkedudukan sama sebagai pembelajar. Di buku berjudul Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disruptif-Inovatif (2020), Haryatmoko menjelaskan, “Kemampuan kerja sama menjadi prioritas pembelajaran agar pembelajar terbiasa bisa saling melengkapi dan memberi umpan balik, bukan malah dipacu untuk berkompetisi.”

Kecerdasan majemuk mengandaikan kesalingterhubungan pikiran antara satu dengan lainnya pada visi besar untuk keberlanjutan hidup. Konsep itu penting untuk membaca ulang posisi sains dan matematika.

Kecakapan Sains dan Matematika

Matematika dan sains kiranya tak akan bisa dilepaskan dari kebudayaan kolektif untuk membangun narasi bersama. Dalam konteks tersebut, J. Sumardianta dan Dhitta Puti Sarasvati (2022) memberikan analisis penting. Dalam buku berjudul Guru Posting Berdiri Murid Update Berlari: Transformasi Pendidik Zaman Kerumunan Virtual, mereka menegaskan bahwa pembelajaran untuk menciptakan imajinasi kecakapan matematis dan juga sains sangat bergantung pada pengalaman interaksi dengan berbagai hal konkret di sekitarnya.

Penjelasan itu menjadi titik penting bahwa setiap pembelajar berkemungkinan meningkatkan kecakapan dengan basis realitas. Di aktivitas keseharian, matematika dan sains adalah praktik yang berkesinambungan. Kebersahajaan pengetahuan itulah yang terus melatih dan membiasakan untuk menghasrati, memesrai ilmu pengetahuan. Akhirnya, yang kita imajinasikan adalah keberagaman belajar yang saling menjuarakan perbedaan antara satu dengan lainnya. Bukan hanyut dalam ilusi kecakapan yang kenyataannya membuat kita terjebak pada angka.

Cara itu adalah manifesto politik yang makin dibutuhkan ketimbang pemujaan ranking. Kita harus belajar dengan basis kebudayaan dan realitasnya, bukan membangun sekat yang memisahkan ilmu dan pengetahuan dari ilmu penghidupan.

Kita boleh melontarkan kritik, namun jangan dilupakan bahwa kemauan kolaboratif makin diperlukan. Keberadaannya untuk mengorganisir keberagaman latar belakang anggota masyarakat sebagai pihak yang terus menjadi pembelajar. Kecakapan tak boleh hanya didandarkan pada proses pendidikan formal, namun meliputi keseluruhan. Kesadaran itu menempatkan fakta bahwa dalam aktivitas keseharian, kita lazimnya mempraktikkan sebuah ilmu.

Ilmu Itu Selalu Sosial

Ilmu adalah suatu kegiatan sosial. Karena itu pokok kegiatan keilmuan mana yang dipilih dan diberi prioritas utama, dan bagaimana menggarap pokok itu, dipengaruhi oleh nilai-nilai (Liek Wilardjo, 2009: 274). Nilai itu yang menyatukan dan menguatkan keberlangsungan hidup dalam republik. Keberadaannya kemudian memberikan porsi dalam tanggung jawab dan tugas yang mesti dilakukan. Ini seturut dengan gagasan Ignas Kleden (1987): kecakapan intelektual harus memiliki implikasi pada relevansi sosial.

Persoalan matematika dan sains tidak menjadi persoalan krusial selama anggota masyarakat memiliki kesadaran bersama. Untuk mengurai kesenjangan, upaya yang perlu dimulai bukan pada evaluasi pendidikan formal, melainkan pada konsensus untuk terus menjadi pembelajar. Matematika dan sains tidak hanya ada di ruang pendidikan formal, tetapi juga di pasar, di sawah, hingga di warung. Secara berangsur, itu menjadi sebuah sikap politik yang menentukan masa depan republik. Politik itu bernama “politik ilmu dan pengetahuan” untuk terus menjuarakan kemanusiaan.[]